セミナー・学会参加レポート

更新日:

ASPIRE(アジア生殖医学会) 2025 in Singapore 参加レポート

こんにちは。にしたんARTクリニック京都院管理胚培養士の遠藤です。

日頃より、患者さまの大切な胚をお預かりする責任を胸に、丁寧な培養管理に努めております。このたび、「ASPIRE(アジア生殖医学会) 2025 in Singapore」に参加し、発表を行ってきました。にしたんARTクリニック2番目の学会発表は国際学会での講演です。昨年の夏に日ごろからお世話になっているASPIRE理事の先生に誘われてずっと準備してきました。

ASPIRE (アジア生殖医学会)について

ASPIREは毎年アジア各国で開催されています。今年はシンガポールで開催され、現地の方だけでなく、中国、インド、オーストラリア、アメリカなど様々な国から、多くの医師・胚培養士・研究者が集まりました。業者以外の日本人は10人くらい見かけました。

今回のASPIRE2025は2,000人ほどが参加し、たいへんに盛り上がりました。国をまたいでの不妊治療(Cross-border fertility)、LGBTQ、卵子提供、PGTなど、国が違えば事情も違い、とても複雑な問題になります。日本にいたら普段考えないことをたくさん考えました。世界は広いです。理解できないこともたくさんあります。しかしそれを無視するのではなく共に考え発展していく必要性を感じました。

英語は世界共通語です。私はオンライン英会話とNHK英会話で今も勉強しています。おかげでコミュニケーションには困らず学会に参加することが出来ました。懇親会では積極的に色々な国の方たちに喋りかけ友達になりました。

来年のASPIRE 2026は北京で、再来年のASPIRE 2027は横浜で開催されます。

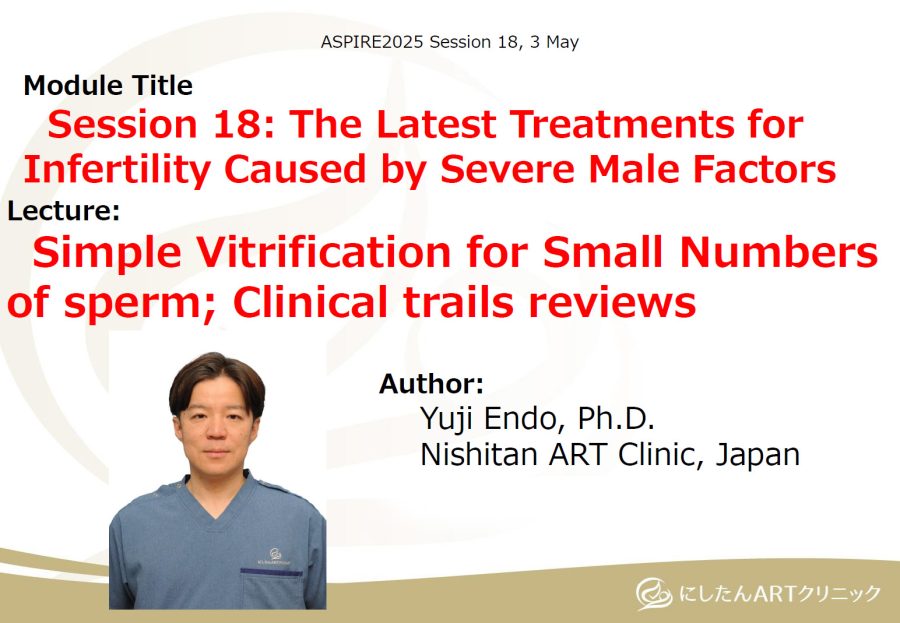

私の講演内容について

「【Session 18】Single sperm vitrification for small number of spermatozoa; clinical trials reviews.」というタイトルの講演を行いました。

世界で初めて精子1個を安全に確実に凍結保存する方法を開発しました。たとえを用いて分かりやすく説明すると、プール中のオタマジャクシを1匹冷凍して、それを溶かした後に探し出す方法です。想像していただけると、その難しさが分かると思います。無精子症患者や重度乏精子症患者より回収できたわずか数個の精子を治療のために凍結保存する必要がありますが、精子は細胞の中で最も小さく、そして動くので、従来法では凍結融解後に容易に見つけ出すことができません。本法では卵子・胚を凍結するデバイス(Cryotop)を用いて精子1個を凍結保存し、融解法も工夫して精子1個を短時間に見つけ出して治療に使用することができます。

私の論文はこの分野で必ず引用されます。発表から10年がたち、世界中で本法を試してくれていますが、この技術を必要とする患者は全体の1%未満で症例数が集まらず未だに9報62人の出産レポートしかありません。この10年を振り返り、限られた人への技術であるが当事者には運命から逃れられない大切な技術であります。動画を含めた方法やコツなどを盛り込んだ25分間の発表と質疑応答を行いました。ディスカッションも問題なく行え、終わった後の充実感はものすごくありました。

https://aspire2025.com/invited-faculty/

<参考文献>

Y. Endo et al. Clinical and neonatal outcomes of individually vitrified human sperm with Cryotop and Cell Sleeper. Cryobiology,2022.

Y. Endo et al. Successful delivery derived from vitrified-warmed spermatozoa from a patient with nonobstructive azoospermia. Fertil Steril. 2012.

Y. Endo et al. Simple vitrification for small numbers of human spermatozoa. Reprod Biomed Online. 2012.

Y. Endo et al. Single Spermatozoon Freezing Using Cryotop.J. Mamm. Ova Res. 2011.

他の方の講演に関する要約

PGTについて

PTA(Primary Template-directed Amplification)

次世代のPGT-AでありSNPよりも詳細に解析できる。調べたいところにターゲットを絞って増幅できるので、エラーが少なく、倍数性が分かります。

少なくとも1個の正倍数性胚を得るためには、何個の卵子が必要か?という問いに対しては、年齢にもよるが10個以上必要との研究結果が出ていると回答がありました。

PGTai

AIとビッグデータ、機械学習を用いて、PGT-Aの精度を高めます。不妊治療の現場でもAI を利用して胚選別をする手法が開発されています。

PGT-P

約2年ほど前から提唱されている検査で「全ゲノムをスクリーニングし多遺伝子のリスクをスコア化、検査した胚の中から一番リスクの低いものを選ぶ」検査です。単一の遺伝性疾患を調べる検査として「PGT-M」がありますが、「PGT-M検査」自体がまだ発展途上の技術なので、「PGT-P検査」はとても難しく、これからの技術と言えます。

マイクロ流体技術を用いた精子選別法を使用すると

マイクロ流体技術を用いた精子選別法を使用すると、受精率や胚盤胞到達率に差がないが、euploidy胚増加すると複数の研究で報告されています。

国をまたいでの不妊治療(Cross-border fertility)について

タイ

かつてタイでは、生殖補助医療に関する法律がありませんでした。

しかし、あるオーストラリア人夫婦が、タイ人の代理母を通じ双子を授かったものの、健常児だけを母国に連れ帰り、ダウン症のある子はタイに残したという出来事が起こりました。

この出来事は国際的な人権問題として報道され、子どもの保護を目的とした法律がタイ国内で制定される契機となりました。

そして、PGT-Aに関するルールが整えられ、商業目的での卵子提供は禁止され、ドナーとレシピエントは血縁者間にあることが求められるなど、より厳格な規制が導入されています。

また、タイは同性婚が認められていますが、ドネーションを利用したART(生殖補助医療)は、法律で禁止されています。これにより、同性カップルがドナーを通じて子どもを持つことは法的に認められていません。

さらに、クロスボーダーART(国境を越えた生殖医療)の問題も依然として残っており、規制をすり抜けようとするサードパーティーの仲介業者(エージェント)の存在が課題となっています。参照

バングラデシュ

バングラデシュでは出生率が年々低下傾向にあります。不妊治療を受ける人はインドやタイなど国外で治療を受ける事が多いそうですが、海外で受けた治療についての実態は把握されていません。

なぜ海外で治療を受けるのかというと、国内よりも成功率が高いからです。バングラデシュは近年まで生殖補助医療へ対する国のサポートがありませんでした。それに加え、ドナーの禁止や、同性婚の禁止、女性蔑視など、生殖医療の発展を阻害する規制や文化的な背景が存在します。

また、国内の治療コストは必ずしも安価ではなく、海外のほうがコスト面で優位な場合もあります。

また、オンラインカウンセリングが可能になりましたが、プライバシーに対する意識の低さ、ブローカーやエージェントの介在、不十分な説明体制など、問題は山積されています。海外で治療を受けた方の多胎妊娠も多くなっています。

このような状況を踏まえ、「クロスボーダーリプロダクティブケア (Cross border reproductive care)」が必要との声が上がっています。毎年多くの患者が国外で治療しており、国際問題に発展しています。規制が必要なのは明らかであり、ASPIREなどの機関が監視・指導の役割を果たすことが期待されます。

「海外で治療を行うのは個人の自由では?」という声もありますが、正確な情報と選択肢が提供されてこそ権利としての自由と言え、選択肢のない自由は、自由とは呼べません。https://en.people.cn/200312/15/eng20031215_130442.shtml

台湾

空港のすぐそばにクリニックがあり、外国人カップルがスムーズに治療を受けられる体制が整っています。ただし、言葉や文化、規制などの障壁も存在します。

治療費は諸外国と比べて比較的安価ですが、生殖補助医療の実施には細かな規制があります。なお、今年中にその一部が緩和される予定となっています。

また、オンラインでのカウンセリング実施も、治療のハードルを下げる要因となっています。

台湾の生殖医療は法的に整備されており、卵子提供や卵子凍結も法律に基づいて認められています。国内にはエッグバンク(卵子バンク)が存在し、多くの患者が卵子提供を受けています。

将来の妊娠に備えて卵子凍結を選ぶ女性も増えており、そうした動きが活発になっています。

患者は中国や南アジア、インドネシア、カナダ、アジア系アメリカ人など多岐にわたります。卵子提供者の身元が開示されないケースが多く、欧米と異なり提供者と受け手が直接連絡を取ることは認められていません。

なお、台湾では同性婚が法的に認められているため、同性カップルによるエッグバンクの利用も可能です。

シンガポール

オリジナルの華僑人口は減少していますが、移民の増加により、全体の人口はほとんど変わっていません。体外受精(IVF)の需要は高くなっています。ただし、PGT-A(着床前遺伝子検査)については厳しい規制があるため、実施されていません。

ベトナム

人口は増加していますが、出生率は低下しており、少子高齢化が進み始めています。体外受精は1998年に成功し、妊娠率が高いことに加えて、治療費も比較的安価です。PGT-Aについては規制下にあるため、実施されていません。

ASPIRE2025に参加して思ったこと

今回の学会では、日本や世界でトップの先生たちにお会いしました。また、世界中の方たちとたくさん交流することが出来ました。臨床から離れた視点で体外受精(IVF)を考えると、また違った事に気が付きました。世界中で進んでいる少子化を食い止めるため、今後体外受精(IVF)の需要はますます高まると思います。

アメリカやアジアのARTラボを数件見学したことありますが、いずれも水準高く、設備差はないと感じております。そして、アジア人が胚培養士であるラボは培養成績が高いことも知られています。手先が器用で、忍耐強く、細かな配慮できる日本人には「胚培養士」は向いている職業と言えます。一方、学術面では世界に向けての発信力が弱いのも特徴です。知見を広めるためにも国際的な学術交流は意義があるので、英語を勉強しましょう!

「胚培養士とは科学の力で医療を支える職業である」。私が大切にしているこの言葉を胸に、世界をリードする技術力を世界中の患者さまに届けられるよう、これからも研鑽を積んでまいります。

この記事の監修者

にしたんARTクリニックでの

治療をお考えの方へ

患者さまに寄り添った治療を行い、より良い結果が得られるよう、まずは無料カウンセリングにてお話をお聞かせください。下記の「初回予約」ボタンからご予約いただけます。