不妊治療・生殖補助医療(ART)の保険適用について

更新日:

不妊治療・生殖補助医療(ART)の保険適用について

不妊治療は費用の負担がとても大きいため、これまで治療をあきらめていた方も多いのではないでしょうか。しかし、2022年4月から不妊治療に対する保険適用が拡大され、これまでは保険の適用範囲外だった人工授精(AIH)などの「一般不妊治療」のほか、体外受精(IVF/ふりかけ法)や顕微授精(ICSI)などの生殖補助医療(ART)にも保険が適用されるようになりました。

保険適用後は自己負担額が3割になり、不妊治療のハードルは低くなりつつあります。しかし、妊娠が成立するまでの一連の治療でどれくらいの費用が発生するかについては、イメージしづらいものです。

にしたんARTクリニックでは、料金面や治療スケジュールなどについて、いつでも相談できるカウンセラーを全ての院に配置しています。不妊治療・生殖補助医療の保険適用についても、わかりづらいことがあれば何でもご相談ください。

このページでは、不妊治療・生殖補助医療の保険適用について詳しく解説します。保険適用で負担する費用が自費診療とどのくらい変わるのかについて、にしたんARTクリニックでの事例を交えてご紹介します。

健康保険が適用される不妊治療とは?

2023年現在、健康保険が適用されている不妊治療は、一般不妊治療と生殖補助医療の2種類です。不妊治療の方法で保険が適用になるのは、国の審議会の1つ「中央社会保険医療協議会」で治療法が審議され、さらにその治療法が各学会のガイドラインなどで有効性・安全性が確認された治療法に限定されています。

2022年4月より前は、不妊の原因検査と原因検索への治療のみ健康保険が適用されていましたが、国の少子化対策の一環として一般不妊治療と生殖補助医療が加わりました。それぞれで健康保険が適用される治療は、表のとおりです。

健康保険が適用される不妊治療

| 一般不妊治療 | タイミング法(タイミング指導)、人工授精(AIH) |

|---|---|

| 生殖補助医療(ART) | 採卵、採精、体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植 |

生殖補助医療では、治療に伴って行われるオプション治療(卵子活性化など)でも健康保険が適用されるケースもあります。また、オプション治療の中には、先進医療(保険外の先進的な医療技術)として認められ、保険外診療と健康保険が併用できるものもあります。

不妊治療の保険適用対象者の条件

不妊治療の保険適用について、特に生殖補助医療の場合は、女性の年齢制限・回数制限があるため注意が必要です。生殖補助医療の保険適用対象者の条件は、表のとおりです。

生殖補助医療(ART)の保険適用対象者の条件

| 初めての治療開始時の女性の年齢 | 回数上限 |

|---|---|

| 40歳未満 | 通算6回まで(1子ごと) |

| 40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごと) |

ここでいう「回数」とは、胚移植回数を指します。つまり、一度の採卵がうまくいかなかった場合は、「1回」とは加算しません。採卵をしてから、受精が成立して、胚移植を行うまでを「1回」としてカウントします。なお、一般不妊治療では、特に年齢制限や回数制限はありません。また、保険適用は、治療の内容によっては適用外となるケースもあるので注意してください。

生殖補助医療の保険適用条件として女性の年齢が43歳未満に設定されているのは、43歳以上では体外受精で妊娠・出産する確率が5%以下であること、年齢を重ねるにつれ体外受精の成功率が下がることなどが理由として挙げられます。

43歳以上の場合は保険が適用されず、自費診療になります。

私たちの条件はOK?不妊治療の保険適用Q&A

不妊治療は、10人いれば10通りの不安や悩みがあります。不妊治療に保険が適用されるようになり、経済的な負担が軽減されたものの、多くの患者さまがいまだにさまざまな不安をお持ちです。不妊治療の保険適用でよく寄せられるお悩みについて、にしたんARTクリニックのカウンセラー・松澤邦子がお答えします。

- 不妊治療の経験はありませんが、保険適用ですぐに体外受精(IVF)など生殖補助医療(ART)は開始できますか?

- 体外受精、顕微授精などの生殖補助医療は、保険診療ではすぐに治療を開始することができません。

保険診療での生殖補助医療は、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療を行って、それでも妊娠に至らない場合にステップアップして行う治療と位置付けられています。夫婦(カップル)で既往歴がない場合は、まずは原因検索から行うのが一般的です。

一刻も早く生殖補助医療を開始したい方は、自費診療で生殖補助医療を開始することは可能です。全額自己負担にはなりますが、自費診療には自費診療のメリットがあります。例えば、保険診療では、使用する薬剤の制限や、いわゆる混合診療の問題などさまざまな制約がありますが、自費診療ではすべてに制限がないので、一人ひとりに合わせたさまざまな治療を選ぶことができます。ご希望の場合は、まずはご相談ください。

- 妻が42歳です。いつまでに不妊治療を開始すれば保険が適用されるでしょうか?

- 初回の治療開始のリミットは、女性が43歳の誕生日を迎える前日です。ただし、43歳の誕生日を迎える前日までに治療を開始するためには、事前に「治療計画書」「婚姻関係申告書」(既婚の場合)または「それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または独身証明書」(未入籍・事実婚・夫婦別姓の場合)の提出が必須となりますので、それらの準備期間を踏まえ、逆算してスケジュールを考える必要があります。

保険診療で不妊治療を始めるために必要となる治療計画書は、診察とスクリーニング検査を経て、ご夫婦(カップル)が揃った面談時に医師が作成します。

2人が治療計画書の内容に同意し、医師が「2人の署名があることを確認すること」および「指定書類を確認すること」で、保険診療による不妊治療がスタートします。この日のリミットが、女性が43歳の誕生日を迎える前日となります。そのため、保険診療で生殖補助医療を行う際は、スケジュールに余裕をもって準備を進めることが必要なのです。 - 採卵したものの成熟しなかったので、再度採卵からスタートします。この場合、どのようなカウントになりますか?

- 採卵には回数制限がないので、カウントされません。保険診療では「胚移植回数」に制限があり、40歳未満の方は6回まで、40歳以上43歳未満の方は3回までという規定です。ただし、保険診療で凍結した余剰胚がある場合、それをすべて融解胚移植しないと次回の採卵は保険適用できません。

また、保険診療では、「採卵から胚移植までの一連の治療」に対して保険適用になります。保険診療で採卵を行い、できた胚は保険診療で移植することが原則です。例えば、保険診療で採卵してできた胚を自費診療で胚移植を行うことはできないので注意が必要です*。

*上記条件を超える場合には自費での移植となります。カウントについてご不安がある場合は、カウンセラーにご相談ください。 - 住んでいる自治体で設置されている不妊治療の助成金を、回数限度まで受給したことがあります。にしたんARTクリニックに転院後、保険適用で不妊治療は受けられますか?

- 不妊治療の保険適用は、国の健康保険制度の取り組みなので、お住まいの自治体の助成金とは別のものです。助成金のカウントと保険適用のカウントは別となるため、保険適用の諸条件に合致していれば、にしたんARTクリニックへの転院後、保険適用で1回目から治療をスタートできます。

- 不妊の原因が不明で、夫婦共に受診します。共働きでそれぞれ属する保険者が異なりますが、不妊治療の場合、どちらの保険者に請求されますか?

- ご夫婦(カップル)で検査、診察、治療する場合、それぞれの治療を実施される対象者が「患者」となります。つまり、例えば体外受精、顕微授精費用は、治療を受ける女性が属する保険者に請求します。男性の感染症検査、精液検査は自費となります。

初回のスクリーニング検査について保険適用の検査費も保険者への請求となります。 - 保険適用で採卵し、複数が胚にまで成長できれば凍結保存したいと考えています。保険適用で胚の凍結保存をする場合の費用を教えてください。

- これまで、保険適用で採卵した凍結胚の保管期間は最大3年とされていました。しかし、2024年6月の改正により保管期間の上限無く保険が適用されることになりました。胚を凍結した日から1年経過すると、胚凍結保存維持管理料として更新費用(保険適用)が1年ごとに10,500円かかります。

また、保険適用の年齢は43歳未満を対象としているため、保険適用での胚凍結保存の延長手続きは42歳までとなりますのでご注意ください。

にしたんARTクリニックでは、患者さまからお預かりした凍結胚を大切に保存し、更新時期が近づいたらメールでご案内をお送りします。1年ごとに凍結胚保存の延長について確認しますので、希望される際は手続きをお願いします。胚凍結保存の延長に関するご相談があれば、カウンセラーへご質問ください。 - 保険適用で体外受精をし、出産しました。そのときに採卵した胚を凍結保存しているので、落ち着いたら移植をして第2子を希望しています。保険適用回数はどのような扱いになりますか?

- 保険適用による体外受精で妊娠された場合、分娩後に回数はリセットされます。第2子を希望し、胚移植をする場合は、胚移植の治療を開始するときの年齢で保険適用の回数が決まります。

第2子に向けた胚移植における保険適用の回数

・治療開始日の年齢が40歳未満の場合:6回まで保険適用が可能

・治療開始日の年齢が40歳以上43歳未満の場合:3回まで保険適用が可能

なお、採卵は保険適用で行っていても、胚移植時に43歳以上になっている場合、胚移植は自費となりますのでご承知おきください。 - 採卵は自費、胚移植は保険適用といった選択をすることは可能ですか?

- 採卵して胚移植をするまでの一連の治療に対して、自費にするか、保険適用にするかを選択することになるため、採卵や胚移植それぞれで保険適用するかどうかを選択することはできません。

- 採卵できる数が少なく、胚の状態も良好ではありませんでした。今のうちに採卵を続け、できるだけ受精卵を凍結して貯めていきたいと考えています。保険適用は可能でしょうか?

- 保険適用で採卵している場合、凍結保存している胚をすべて移植してからでないと、次の保険適用での採卵は原則としてできません。

自費で採卵し、自費で胚凍結している場合、新たに保険適用で採卵することは可能です。その際、自費の凍結胚は自費で胚移植することになります。途中で保険適用に切り替えることはできませんので、ご注意ください。

先にできるだけ採卵し、受精卵を貯めていくという考え方は、自費による不妊治療では元々存在します。どのような方法で不妊治療を進め、保険適用を使うかどうかかはカウンセラーや医師へご相談ください。 - 外国籍の夫婦で、日本に住んで日本で働いています。日本の公的医療保険制度に加入していますが、不妊治療の保険適用は私たちも受けられるのでしょうか?

- 日本の公的医療保険制度に加入されている場合、どなたでも保険適用は可能です。条件なども同様です。

にしたんARTクリニックでは、外国人の患者さまも多く受け入れていて、体制も万全です。ぜひカウンセラーにご相談ください。 - 保険診療と併用できない治療はありますか?

不妊治療は保険適用できるようになりましたが、保険適用が許可されていない自費診療の治療や薬もあります。ここでは保険診療と併用できない治療についてご紹介します。これらの薬や治療を希望される場合は、採卵の段階から自費となりますので、カウンセラーにご相談ください。

PGT-A

PGT-Aとは着床前胚異数性検査のことで、体外受精などでできた受精卵(胚)のごく一部を採取し、染色体や遺伝子の異常の有無を調べるもので、着床前診断のひとつです。以前の胚移植が実らなかったご夫婦(カップル)、流死産の経験があるご夫婦(カップル)を対象に行い、移植可能な胚であるかどうかを検査し、判断します。

※にしたんARTクリニック神戸三宮院でのみ治療可能です。PFC-FD療法

PFC-FD療法とは、血小板由来の因子濃縮物(PFC-FD)を使った治療のこと。患者さまご自身の血液から抽出した血小板由来の成長因子を、子宮内に注入する方法です。胚移植時に⼦宮内膜が薄い⽅へ適用します。PFC-FDに含まれる成長因子が子宮内膜を厚くし、着床しやすくなることが期待できます。- 保険診療時に含まれる生殖補助医療管理料とは、何を指すのか教えてください。

- 生殖補助医療管理料とは、体外受精や顕微授精、胚培養などの生殖補助医療を実施する際の、医学的な指導や管理、計画に対して算出される料金のことです。生殖補助医療では、ご夫婦(カップル)へ治療計画を作成し、文書で説明交付し、文書によるご同意をいただく必要があります。初回の治療方針の説明には、パートナーの同席が必要となります。

なお、生殖補助医療管理料は、保険適用の診療を行っているときに1ヵ月に一度算定されます。

人工授精(AIH)をしたときにかかる費用

ここでは、人工授精をしたときにかかる費用をご紹介します。

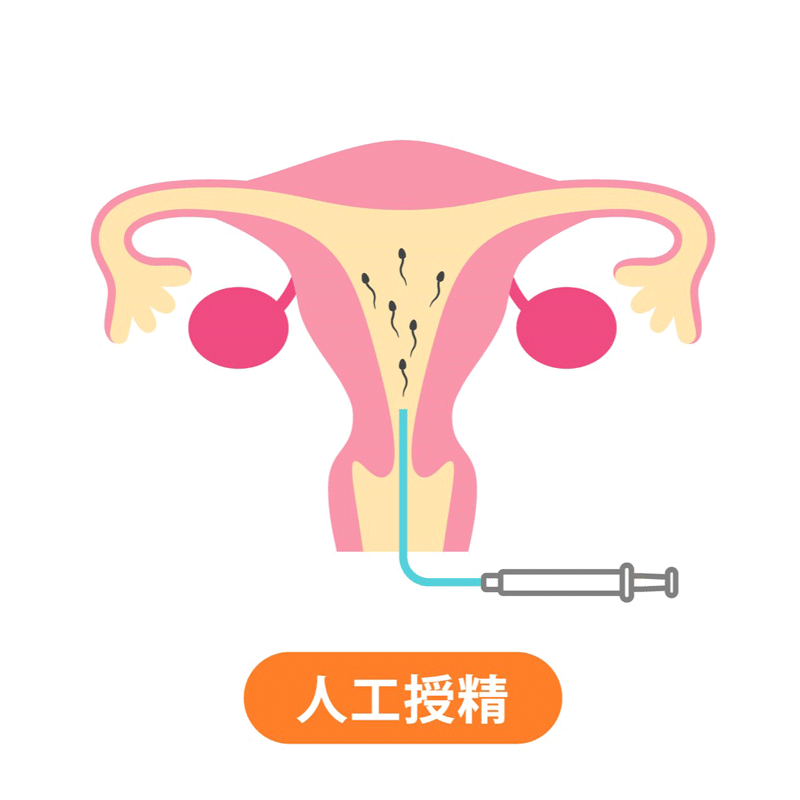

人工授精(AIH)とは?

人工授精とは、洗浄・濃縮した男性の精子を排卵の時期に合わせて女性の子宮内に直接注入する治療法です。通常の性交渉とは異なりますが、精子と卵子が受精して妊娠が成立する過程は自然妊娠(タイミング法)と変わりません。女性の子宮に精子を直接送り込むことで、妊娠率の向上を図ります。

一般的には、タイミング法を繰り返しても妊娠に至らない場合に、次のステップとして行われます。軽度の男性不妊や性交障害などが原因の不妊の場合に適応します。

メリットは、体への負担が少なく、費用がそれほど高額ではないこと。デメリットは、人工授精の妊娠率は約5~10%であることです。人工授精を5~6回行っても妊娠しない場合、治療を継続しても妊娠する確率は低く、次のステップ(体外受精)に進みます。

人工授精(AIH)の費用シミュレーション

人工授精の際に必要な費用を、にしたんARTクリニックの自費診療と保険適用で比較してみましょう。初回から再診4回まで、自然周期で人工授精をする場合の事例でシミュレーションしています。

なお、再診回数や治療・検査内容、投薬内容は、患者さまの状態によりさまざまなのでご承知おきください。

- 人工授精(AIH)でかかる費用の例

- 初回:スクリーニング検査(採血、内診)

- 初診1回目:検査結果説明・治療計画

- 再診2回目:経腟超音波・ホルモン検査

- 再診3回目:経腟超音波・ホルモン検査

- 再診4回目:人工授精(AIH)

人工授精(AIH)の自費診療と保険適用の費用比較

| 自費診療(税込) | 保険適用 | |

|---|---|---|

| 初診料 | 3,300円 | 870円 |

| スクリーング検査費 | 29,150円 | 7,260円 |

| 再診料 | 1,100円×4回=4,400円 | 380円×4回=1,520円 |

| 経腟超音波・ホルモン検査費 | 2,910円×2回=5,820円 | 2,000円×2回=4,000円 |

| 人工授精(AIH)費 | 27,500円 | 5,460円 |

| 合計 | 64,010円~ | 17,300円~ |

※料金はすべて税込価格。金額は概ねです。

体外受精(IVF)をしたときにかかる費用

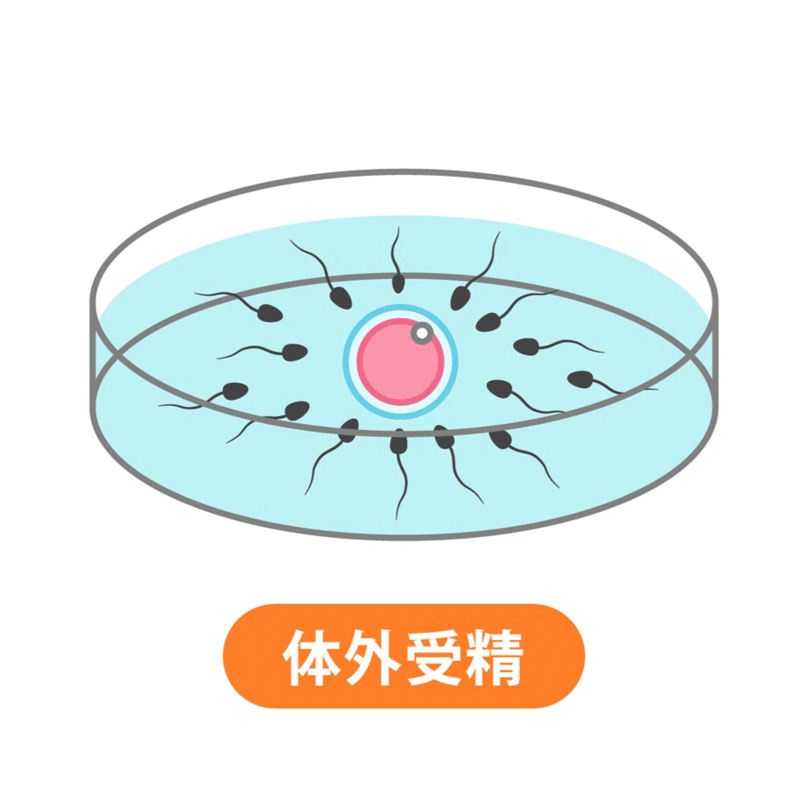

体外受精とは、排卵直前に採卵手術を行って体外に取り出した卵子と、採取して洗浄・濃縮した精子をディッシュ内で接触させて受精を行い、培養した胚を子宮内に移植する一連の治療のことを指します。

一般不妊(タイミング法と人工授精)で妊娠が成立しなかった場合のほか、卵管性不妊、男性不妊、原因不明の不妊の際に、体外受精が適応となります。

体外受精のメリットは、タイミング法や人工授精よりも妊娠率が高いこと。

デメリットは、身体的・経済的な負担が大きいことです。にしたんARTクリニックでは体外受精の採卵の際、希望に応じて麻酔を行うことができ、「局所麻酔」か「静脈麻酔」を選択可能です。

また、採卵周期開始から採卵日まで4~6回の通院が必要となるため、「仕事を何回も休まなければならないのでは?」「スケジュール通りに通院できるかな?」と、心配される方ももいらっしゃいますが、にしたんARTクリニックでは全ての院で夜22時まで診療しているため、働いている方にも通院しやすい環境を整えております。

体外受精(IVF)の費用シミュレーション

体外受精の際に必要な費用を、自費診療と保険適用で比較してみましょう。採卵周期開始から再診が6回、排卵誘発は低刺激の場合の事例でシミュレーションしています。

再診回数や治療・検査内容、投薬内容は、患者さまの状態によりさまざまなのでご承知おきください。

- 体外受精(IVF)でかかる費用の例

- 初回:スクリーニング検査(採血、内診)、術前血液検査

- 再診1回目:検査結果説明・治療計画

- 再診2回目:経腟超音波・ホルモン検査

- 再診3回目:経腟超音波・ホルモン検査

- 再診4回目:経腟超音波・ホルモン検査

- 再診5回目:採卵(精子持ち込み、静脈麻酔、採卵数5個、胚凍結4個の場合)

- 再診6回目:胚移植

体外受精(IVF)の自費診療と保険適用の費用比較

| 自費診療(税込) | 保険適用 | |

|---|---|---|

| 初診料 | 3,300円 | 870円 |

| スクリーング検査費 | 29,150円 | 7,260円 |

| 再診料 | 1,100円×6回=6,600円 | 380円×6回=2,280円 |

| 術前血液検査費 | 12,100円 | 2,590円 |

| 排卵誘発費(低刺激) | 59,000円 | 18,200円 |

| 採卵費 | 110,000円 | 20,400円 |

| 静脈麻酔費 | 55,000円 | 760円 |

| 体外受精(IVF)費 | 88,000円 | 12,600円 |

| 培養費 | 110,000円 | 18,000円 |

| 胚盤胞管理費 | 44,000円 | 6,000円 |

| 胚凍結費 | 22,000円 | 21,000円 |

| 胚移植費 | 165,000円 | 42,000円 |

| 生殖補助医療管理費 | - | 750円 |

| 合計 | 695,350円~ | 150,900円~ |

※料金はすべて税込価格。金額は概ねです。

顕微授精(ICSI)をしたときにかかる費用

顕微授精とは、体外受精で受精することができない場合に、精子を1個選別し、細いガラス管を用いて卵子に直接注入して受精させる方法です。顕微授精を行うのは、体外受精を実施しても受精が成立しなかった場合や、体外受精をしても受精しないと判断される場合です。具体的には、女性の年齢が高い場合や卵子の数が極めて少ないケース、男性の精液中の精子濃度や運動率が低く、顕微授精以外では受精の可能性が極めて低いケースで、次のステップとして顕微授精を行います。

採卵をするための排卵誘発には、内服や注射など、排卵誘発剤を用いる方法によって低刺激から高刺激まで段階が分かれています。

顕微授精(ICSI)の費用シミュレーション

顕微授精の際に必要な費用を、自費診療と保険適用で比較してみましょう。排卵誘発は低刺激で、採卵周期開始から再診が6回の場合の費用を、自費診療と保険適用に分けてシミュレーションしています。再診回数や治療・検査内容、投薬内容は、患者さまの状態によりさまざまであることをご了承ください。また、下記の金額に、薬剤費などが追加されます。

- 顕微授精(ICSI)でかかる費用の例

- 初回:スクリーニング検査(採血、内診)、術前血液検査

- 初診1回目:検査結果説明・治療計画

- 再診2回目:経腟超音波・ホルモン検査 採卵周期開始

- 再診3回目:経腟超音波・ホルモン検査

- 再診4回目:経腟超音波・ホルモン検査

- 再診5回目:採卵(精子持ち込み、静脈麻酔、採卵数5個、胚凍結(胚盤胞)4個の場合)

- 再診6回目:胚移植

顕微授精(ICSI)の自費診療と保険適用の費用比較

| 自費診療(税込) | 保険適用 | |

|---|---|---|

| 初診料 | 3,300円 | 870円 |

| スクリーング検査費 | 29,150円 | 7,260円 |

| 再診料 | 1,100円×6回=6,600円 | 380円×6回=2,280円 |

| 術前血液検査費 | 12,100円 | 2,590円 |

| 排卵誘発費(低刺激) | 59,000円 | 18,200円 |

| 採卵費 | 110,000円 | 20,400円 |

| 静脈麻酔費 | 55,000円 | 760円 |

| 顕微授精(ICSI)費 | 143,000円 | 20,400円 |

| 培養費 | 110,000円 | 18,000円 |

| 胚盤胞管理費 | 44,000円 | 6,000円 |

| 胚凍結費 | 22,000円 | 21,000円 |

| 胚移植費 | 165,000円 | 42,000円 |

| 生殖補助医療管理費 | - | 750円 |

| 合計 | 750,350円~ | 165,540円~ |

※料金はすべて税込価格。金額は概ねです。