不妊症

更新日:

【胚培養士監修】不妊症は遺伝の影響がある?男女それぞれの先天性の要因を解説

不妊症は、男女両方に原因があることも珍しくありません。また、先天的な遺伝子変異によって不妊が引き起こされることもあり、遺伝の影響も考えられます。

いずれにしても、不妊症が疑われる場合には、検査で原因を特定してすみやかに適切な治療を開始することが重要です。

この記事では、男女それぞれの先天的な不妊要因と検査方法、原因特定後の治療方法について詳しく紹介します。

ページコンテンツ

不妊症は男女それぞれに原因があり、遺伝的な影響もゼロではない男性の不妊症と遺伝女性の不妊症と遺伝遺伝カウンセリングも有用遺伝的要素以外に考えられる男性不妊の原因とは遺伝的要素以外の女性不妊の原因とは不妊の原因はどう調べる?不妊症治療の進め方不妊にお悩みの方や遺伝的要因が気になる方はにしたんクリニックにご相談ください不妊症は男女それぞれに原因があり、遺伝的な影響もゼロではない

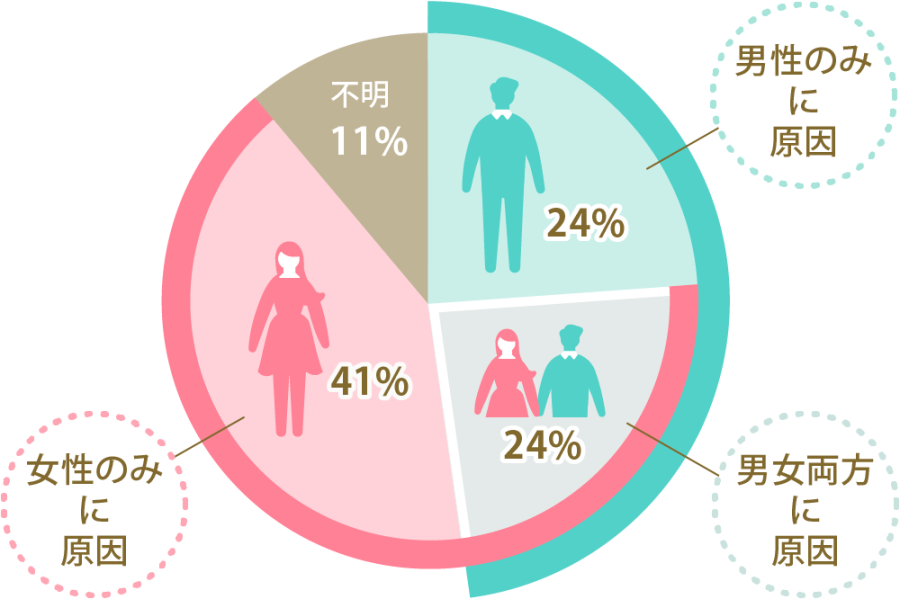

不妊の原因は、妊娠や出産を担う女性だけでなく、男性にも存在します。不妊の原因は男性のみに原因がある割合は24%、男女ともに原因がある割合が24%です。つまり、不妊の約半数である48%は男性側にも原因があります。

不妊の原因の男女比

男性も女性も、不妊の原因には遺伝的な影響が示唆されるものも含まれますが、過剰な心配は避けるべきです。ほかの要因と同様、原因を特定して治療をすれば妊娠できる確率が高まります。

男性の不妊症と遺伝

男性側の不妊には遺伝的要素が強いものもあり、親から子へ受け継がれることも少なくありません。

例えば、X染色体が一つ多いクラインフェルター症候群や、男性の性染色体であるY染色体上のAZF領域の欠損は、無精子症や高度の乏精子症になるかもしれないことがわかっています。

近年の研究でも、精子の運動に大きな影響を与える遺伝子があることが判明しています。精子の産生には「HSF5」と呼ばれる遺伝子が関与していることが明らかになり、人間の男性不妊との関連について、現在も研究は進行中です。

また、精子内の「PRM(プロタミン)」と呼ばれるたんぱく質に減少や欠損などの変異があると、男性不妊を引き起こす可能性が高まります。これらの要因は遺伝とも深い関わりがあるとされており、今後の研究が重要となるでしょう。

こうした研究結果からは、精子内には不妊につながるかもしれない特異的な遺伝子変異が存在し、遺伝する可能性もあるといえるでしょう。

遺伝的要因は、検査をして初めて見つかることが少なくありません。自分たちでは気づくことができないため、早期に妊娠を望む場合は不妊治療専門のクリニックで検査をし、妊娠に向けてすみやかに原因を取り除くことをおすすめします。

女性の不妊症と遺伝

不妊症に遺伝的要素が関わる確率は女性より男性が多くなっていますが、女性にも遺伝的要因は存在します。

例えば、染色体XXの1つが欠損するターナー症候群では、無月経や無排卵、第二次性徴の欠損のような症状を呈することがあります。これらの症状は不妊につながるかもしれません。細胞の成長や運命決定に関与するSOX遺伝子の欠損も、子宮への受精卵(胚)の着床を妨げる要因のひとつです。

また、不妊症の原因として知られている子宮内膜症や子宮筋腫などの子宮因子については、疾患そのものではなく「なりやすい体質」が遺伝するかもしれません。

遺伝カウンセリングも有用

精子が極端に少ない、運動率がかなり低い、といった男性の不妊症や、染色体異常による無月経や卵巣機能不全に起因する女性の不妊症には、少なからず遺伝が関連しています。

遺伝的要因による不妊が判明し、可能な不妊治療や子どもへの遺伝の可能性などについて知りたい場合は、「遺伝カウンセリング」への相談がおすすめです。遺伝カウンセリングは、臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーによって行われる専門的な相談サービスで、不妊治療と遺伝カウンセリングを組み合わせた包括的なケアを提供しています。

にしたんARTクリニックでは、神戸三宮院で遺伝カウンセリングを実施しています。遺伝的要因による不妊の詳細な説明のほか、可能な治療選択肢の提示と説明、子どもへの遺伝の可能性の評価などについてご相談が可能です。

詳しくは、にしたんARTクリニック遺伝カウンセリングのページをご覧ください。

遺伝カウンセリング

遺伝的要素以外に考えられる男性不妊の原因とは

男性不妊は、遺伝的な原因のほかにも、さまざまな要因があります。ここからは、男性不妊における遺伝以外の原因について紹介します。

造精機能障害

精子をつくる精巣の機能に異常があり、運動率や濃度の低下、数の減少などを引き起こしている状態です。

造精機能障害の多くは、前述したクラインフェルター症候群などのように先天性ですが、精巣静脈瘤の肥大や停留精巣、精巣炎などが造精機能に影響を及ぼすこともあります。

性機能障害

意欲や能力が低下し、性行為が行えない状態です。勃起障害に代表される身体的要因のほか、心理的要因によって起こることもあります。

精路通過障害

造精機能には問題がなく、十分な精子が作られているにもかかわらず、精子の通り道が狭かったりふさがっていたりして射精できない状態です。

先天性の精管欠損、精巣上体炎が起きた後の閉塞などで引き起こされることが多いでしょう。

副性器障害

副性器(精巣以外の精巣上体、精嚢、精管、前立腺)に感染や炎症が起きると、精液に異常が現れ、精子の状態が悪くなります。

遺伝的要素以外の女性不妊の原因とは

女性不妊の原因は、遺伝的要素以外にもいくつかあります。代表的な女性不妊の原因を、下記で紹介します。

排卵因子

排卵が起こらないことによる不妊です。さまざまな背景が考えられますが、PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)、卵胞刺激ホルモンの分泌低下、黄体機能不全、高プロラクチン血症、甲状腺疾患などが影響していることが多くなっています。加齢などで卵巣の中に残っている卵子の数が減少することにより、排卵が減って不妊につながることもあります。

卵管因子

卵管因子は、女性不妊の主要な原因の一つであり、全体の30〜40%を占めています。受精卵が通過する重要な経路である卵管に問題が生じることで引き起こされます。卵管閉塞や卵管狭窄があると、排卵された卵子が卵管に取り込まれにくくなったり、精子が卵子に到達できなかったり、受精卵が子宮まで移動できなかったりして、正常な受精や着床が困難になります。

子宮因子

子宮因子とは、子宮の構造や機能に関連する問題が妊娠を妨げる状態です。子宮の形や、子宮筋腫や子宮内膜ポリープなどの疾患によって引き起こされます。子宮内膜が育ちにくい場合もこれに含まれます。

子宮因子かどうかを診断するためには、超音波検査、MRI、腹腔鏡検査などが用いられます。治療法としては、薬物療法や手術が選択されることが多く、患者さん個々の状況に応じて最適な方法を提案します。

頸管因子

頸管因子は、腟と子宮を結ぶ子宮頚管に関連する不妊の原因です。

通常、排卵期には子宮頚管からアルカリ性で卵白状の粘液が分泌され、精子の通過を助けます。しかし、この粘液の量や質に問題がある場合、精子の通過は困難です。また、粘液分泌不足は、ホルモンバランスの乱れや炎症、薬剤の影響などで起こることがあります。

頸管因子の不妊の場合は一般的には自然妊娠や体内での受精は難しいため、生殖補助医療で妊娠を目指すことになるでしょう。

免疫因子

免疫異常が起き、精子を敵とみなして攻撃することにより、精子の動きが阻害されて起こる不妊です。抗精子抗体とは、体が精子を異物と認識し、抗体を作ってしまう現象です。この抗体が頸管粘液中に存在すると、精子の動きを妨げたり、精子を攻撃したりします。

免疫因子の不妊の場合も、生殖補助医療が選択されることが多いと考えられます。

子宮内膜症など

子宮の内側ではない場所に子宮内膜ができる子宮内膜症は、慢性的な炎症を引き起こし、卵巣機能や卵子の質を低下させて不妊の原因となります。

不妊の原因については、こちらのページをご覧ください。

【医師監修】不妊の原因は?不妊症の定義や原因や不妊治療を解説

不妊の原因はどう調べる?

不妊の原因は、不妊治療専門のクリニックなどで検査をし、調べることが可能です。不妊治療を始めるにあたり、患者さまにあった治療計画を立てられるよう、まずは検査で原因を探ります。ただし、1度の検査では不妊の原因が判明しないこともあります。検査や治療をしても不妊の原因がわからない「原因不明不妊」も不妊症全体の10~15%を占めているのが現状です。

いずれにせよ、不妊治療専門クリニックでは検査をもとに医師が治療内容を決定し、妊娠を目指すことになります。遺伝が強く疑われる場合には、より詳しい検査が必要です。

にしたんARTクリニックでは、診察を開始する前に初期検査として、女性はスクリーニング検査、男性には男性検査を必ず実施しています。いずれも生殖にかかわる基本的な情報を収集して、体の状態を把握し、妊娠・出産が可能か、妊娠を妨げている明らかな要因がないかどうかを調べます。

初期検査の種類

| スクリーニング検査(女性用) | 経腟超音波検査、感染症検査、甲状腺機能検査、血液検査、ホルモン検査、AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査 |

|---|---|

| 男性検査(男性用) | 感染症検査、精液検査 |

不妊症治療の進め方

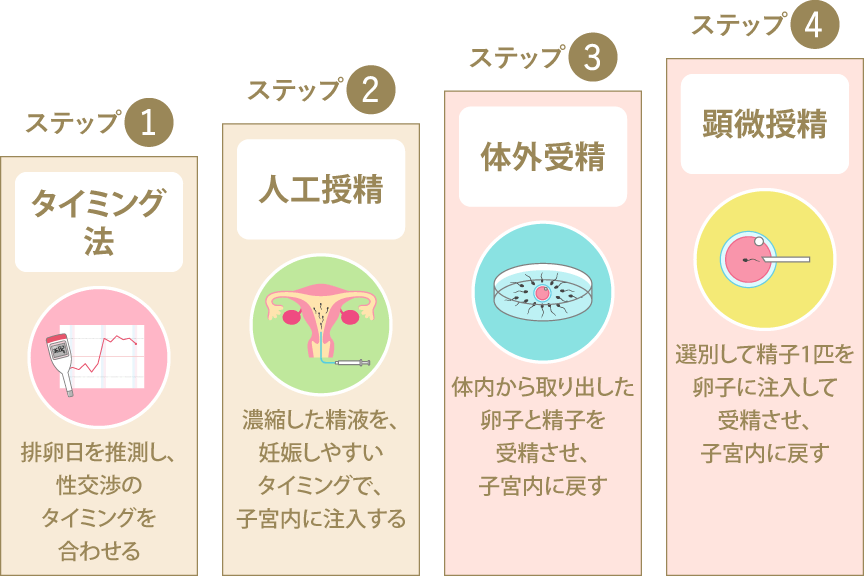

不妊治療は、患者さまそれぞれの不妊の原因をもとに、医師が治療法を判断します。不妊治療を始める前に、専門の医療機関で疾患を治療することも少なくないでしょう。不妊治療は一般不妊治療であるタイミング法(タイミング指導)、人工授精(AIH)、生殖補助医療(ART)である体外受精(IVF/ふりかけ法)、顕微授精(ICSI/イクシー)の4つのステップで進むのが一般的です。

不妊治療の4つのステップ

それぞれの治療法を、下記で紹介します。

にしたんARTクリニックの不妊治療は、こちらのページをご覧ください。

治療・検査

タイミング法

検査で排卵日を把握し、最も妊娠しやすいタイミングに性交渉を持つ方法です。明らかな不妊の原因がなく、女性に排卵がある場合はタイミング法から行います。

人工授精

人工授精は、精子を採取して洗浄・濃縮した後、妊娠の可能性が高い日に子宮へ注入する方法です。タイミング法で妊娠しない場合に実施されますが、精子が子宮に到達するのをサポートするだけなので、受精の確率はタイミング法と変わりません。

医療的な行為が少ないため、できるだけ自然妊娠に近い方法での妊娠・出産を希望する方にも安心です。

体外受精

体外受精は、採卵手術で取り出した卵子にシャーレと呼ばれる容器内で精子をふりかけて受精させ、培養してから受精卵(胚)を子宮内に戻す治療法です。

体外受精と顕微授精は採卵が必要な生殖補助医療と呼ばれ、タイミング法や人工授精で妊娠に至らない場合に行われます。遺伝的要因が強く疑われる方や、検査で遺伝子異常が見つかった方、年齢などの要因で医師が判断した方は、ここから治療開始することが多いでしょう。

顕微授精

顕微授精とは、胚培養士が選択した質の良い精子1個を、卵子1個に顕微鏡下で注入して受精させて培養し、受精卵(胚)を子宮内に戻す方法です。採卵や胚移植の方法は体外受精と同様ですが、胚培養士が精子を卵子に入れて受精させるという受精方法が異なります。精子の数が少なかったり、運動率が悪かったりする場合でも、1個でも質の良い精子を獲得できれば受精できる可能性が高まります。

不妊にお悩みの方や遺伝的要因が気になる方はにしたんクリニックにご相談ください

不妊の原因は多岐にわたり、遺伝的な要因であることも少なくありません。妊娠・出産の可能性を高めるため、早期に原因を究明して適切な治療を始めましょう。

不妊の可能性がある場合、まずはご夫婦(カップル)で話し合い、カウンセリングから受けてみてはいかがでしょうか。全国にあるにしたんARTクリニックでは、専門のカウンセラーが無料でカウンセリングを実施しています。不妊かもしれないと思ったら、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

にしたんARTクリニックでの

治療をお考えの方へ

患者さまに寄り添った治療を行い、より良い結果が得られるよう、まずは無料カウンセリングにてお話をお聞かせください。下記の「初回予約」ボタンからご予約いただけます。