セミナー・学会参加レポート

更新日:

第43回日本受精着床学会学術集会 参加レポート

にしたんARTクリニック管理胚培養士の遠藤雄史です。

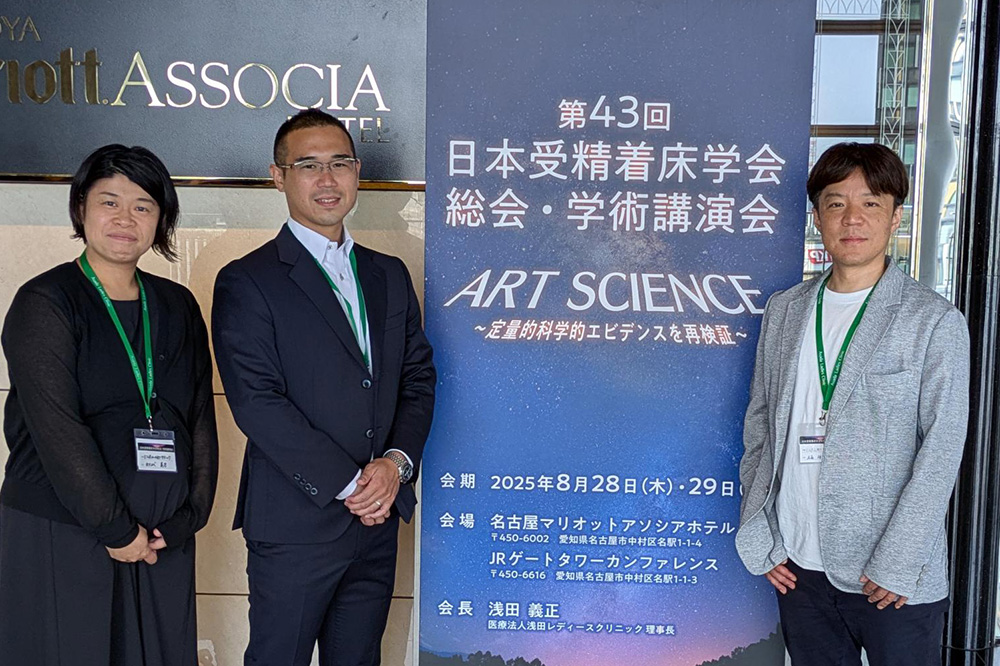

8月28日(木)・29日(金)に、名古屋マリオットアソシアとJRゲートタワーカンファレンスで行われた、第43回日本受精着床学会学術集会に参加したのでご報告いたします。

日本受精着床学会について

この学会は日本初の体外受精ベビーが誕生する1年前の1982年に設立され、日本の体外受精の歩みとともに発展してきました。臨床系の発表が多く、医師以外にも多くの胚培養士、看護師、臨床検査技師、農学系研究者たちが、受精並びに着床に関する研究を通じて生殖医学の発展に寄与しています。

そんな歴史ある学会が、なんと!にしたんARTクリニック名古屋駅前院の目の前の名古屋駅上部のホテルで開催されました。立地条件が過去最高に素晴らしく、たくさんの研究者が参加していました。

にしたんARTクリニックの学会発表

にしたんARTクリニックとしては下記演題の発表を行いまいした。

①遠心処理不要の膜構造を用いた精子調整用デバイスSwimCount™ Harvesterによる精子選別とcIVF/ICSI治療成績

(にしたんARTクリニック名古屋駅前院:村田康輔、鈴木万理、糟井翼、大本政人、増田知之、遠藤雄史)

②凍結胚盤胞用Ultra Rapidwarm™ Blastは臨床結果を維持して作業時間を削減する

(にしたんARTクリニック名古屋駅前院:糟井翼、鈴木万理、川浪麻綾、髙阪汐里、大本政人、増田知之、遠藤雄史)

両者ともに日本ではほとんど報告がありませんが、簡単でラボフレンドリーな手法で安全に問題なく運用することができています。新しいデバイスやメディウムの使用は慎重に行う必要がありますが、有効性が確認できたものはどんどん取り入れていき、日々新しい医療技術の提供を行って参ります。

5月まで在籍していたにしたんARTクリニック名古屋駅前院のメンバーと再会し、成長した姿を楽しみながら発表サポートをしました。練習もいっぱいしたし、本当によく頑張ったと思います。堂々と発表されて立派でした。

カレントトピックス4「胚培養士資格をめぐる現在と課題」

そして、私が今回の学会に参加した一番の目的は『胚培養士の国家資格化について』のセッションがあったからです。私の知人の多くは管理胚培養士なのですが、会うといつもこの話題になります。ともに考え、よりよい方向にもっていきたいので協力してほしいとの要望を受けました。

話題が多岐に上りましたが、私は患者さまと赤ちゃんの安全を守るため、私たち胚培養士を医療事故から守るために、業務独占と公的資格が必要と考えています。

胚培養士は明らかに医療介入しています。卵子/受精卵は命になる可能性を秘めた「細胞」と定義されていますが、患者さまからしてみれば「赤ちゃん」なのです。その想いをしっかりと認識して私たち胚培養士は職務を全うしなければいけません。

また、離職率が高い現場では教育体制の構築と組織作りが急務な課題として浮かび上がりました。にしたんARTクリニックに置き換えて考えても、上記は避けて通れない課題として認識しており、特に新人たちには手厚いサポート体制の構築を急いでいます。

要約

日本における胚培養士の認定制度の経緯、資格要件、更新・凍結制度、育成方法の課題と展望について整理し、今後の方向性を議論しまた。

ポイント

認定制度の歴史と統合

- 2002年に日本卵子学会が認定制度を開始。

- 2024年より日本臨床エンブリオロジスト学会と統合し、卵子学会単独認定に移行。

資格の種類と要件

- 「胚培養士」と「管理胚培養士」の2段階。

- 管理胚培養士は博士号や業績が必須。

資格更新と凍結

- 5年ごと更新。学会参加などが条件。

- 2029年以降は卵子学会参加2回以上と厳格化

- 休職時は最長3年未満で凍結可能。

現状と課題

- 現在は国家資格でなく、保険制度との矛盾が指摘。いわゆる胚培養士」の定義不明確。

- 地域/施設間で業務内容や人員配置に格差。

- 学歴やバックグラウンドが多様で、一律の基準が難しい。

- 教育職やシニア層が資格を維持しにくい制度上の問題。

- 国家資格化の議論あり。現職者救済措置が課題。

業務と国際比較

- 業務は「胚の取扱い・説明補助・機器管理・記録管理」に整理。

- 国際的には研究・教育・リーダーシップまで役割が広い。制度は国ごとに大きく異なる。

- 日本は業務範囲が施設ごとに大きく異なる。

育成の課題

- これまでOJT主体で体系的教育が不足。

- 学歴が高いほど資格試験合格率が高い傾向。

- 岡山大学など一部大学で養成プログラムが整備され始めた。

- 今後は大学教育+学会認定を組み合わせた育成が重要。

- 管理職評価基準や役割分担が不明確。

印象的な声

- 胚培養士は現代版のコウノトリ

- 患者は命を預けている

- どの地域でも均一の技術を受けられる体制を

- 徒弟制だけでは限界、体系的教育が必要

学会に参加したにしたんARTクリニック胚培養士たちの感想

今回の第43回日本受精着床学会学術集会には、全国のにしたんARTクリニックで働く胚培養士も参加しました。学会に参加した胚培養士から感想が届いているので何名分かご紹介します。

- 融解・移植についての口頭発表がありましたことから、多くの胚培養士の方にご意見を伺うことができました。やはり教育や人材確保、ラボワークの効率化はどの施設でも課題となっておりワンステップ融解は注目を集めている手法です。にしたんARTクリニックが注目されるクリニックになってきたからこそ学会内へ与える影響を意識して業務にあたってまいります。 (にしたんARTクリニック名古屋駅前院・胚培養士)

- にしたんARTクリニックにおいても患者背景に応じて精子調整法や培養操作を柔軟に選択し、必要に応じてAOAやASFIといった補助的手法を取り入れることで、さらなる成績向上を目指せると考えます。すなわち、「すべての患者さまに同じ方法」ではなく、「最適化されたオーダーメイド」が重要であることを改めて認識しました。(にしたんARTクリニック東京丸の内本院・胚培養士)

- 広い会場にも関わらず立ち見が多く見受けられました。また、若い世代の参加者の方々も多く見受けられ、にしたんARTクリニックの若いメンバーも今後どんどん学会へ参加が増えれば、培養室では学べない事も沢山学ぶ良い機会になると思います。 (にしたんARTクリニック新宿院・胚培養士)

- 今の不妊治療業界がどうあるのか、今後どうあるべきなのかを勉強することができました。 培養士の国家資格化についてはまだまだ熱い議論交わされそうですが、今後国家資格になり、体外受精を受ける患者さまが安心して治療を受けられるようになると良いと感じました。 まずは患者さまが安心して治療を受けられるように技術や知識の向上をし、後輩たちに共有していこうと思います。(にしたんARTクリニック日本橋院・胚培養士)

- 本学会を通して、他院の研究内容や、他院で行っていることに関してより深く学ぶことができました。また、企業が主催する培養士の懇親会にも参加をし、他院での取り組みに関して聞くことができました。お話をする中で、当院は培養士が患者様とお話する場面がとても多いと感じました。今後は知識、技術を研鑽し、患者様に還元できるよう精進してまいりたいと思います。(にしたんARTクリニック名古屋駅前院・胚培養士)

にしたんARTクリニックの管理胚培養士として感じたこと

今回学会に参加させていただき、少子化が進む日本で不妊治療を取り巻く環境も大きく変化していることを感じました。

日本中の医師や培養士たちと出会い、交流を深めることができました。全国のみなさんと共に「少子化」という困難を乗り越えていきたいと思います。

今後も積極的に学会参加して、研鑽を積んでまいります。

この記事の監修者

にしたんARTクリニックでの

治療をお考えの方へ

患者さまに寄り添った治療を行い、より良い結果が得られるよう、まずは無料カウンセリングにてお話をお聞かせください。下記の「初回予約」ボタンからご予約いただけます。