不妊症

更新日:

【胚培養士監修】卵胞が育たないのはなぜ?原因と良質の卵胞を育てる方法を解説

通常、妊娠可能な年齢の女性の卵巣内では、排卵に向けて育った複数の卵胞から卵子が1個だけが排卵され、ほかの卵胞の成長は止まるというサイクルが、繰り返されています。正常に妊娠するには、卵胞の育成と良質な卵子の排卵が欠かせません。不妊の原因のひとつとして、卵胞の育成不良が挙げられるのはそのためです。

そこでこの記事では、卵胞が育たない原因や、原因別の治療法、良質な卵胞を育てるためのポイントなどについて解説します。不妊治療中に、卵胞が育っていないことがわかった方や、卵胞のサイズにお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

ページコンテンツ

卵胞の育成と排卵は、妊娠のための必須条件卵胞が育たない主な理由と治療法機能的な問題がなくても、卵胞に問題が起きることはある卵胞の状態を確認するには卵胞チェックが有用良質の卵胞を育てるためには生活習慣の改善も効果的卵胞が育たないお悩みをお持ちの方はにしたんARTクリニックへご相談ください卵胞の育成と排卵は、妊娠のための必須条件

卵胞とは、卵巣の中にたくさん存在する細胞の袋のことで、通常は1つの卵胞に1つの卵子が入っています。卵胞の中は卵子が育つための栄養で満たされており、排卵まで卵子を守り育てる役割を担います。

卵子の元となる卵母細胞は女性が生まれた時点で約200万個あり、出生後に体内で新たに作られることはありません。そのため、作られる卵子の数は個人差が大きいと考えられています。

また、卵母細胞のうち、卵胞の中で卵子として成熟するのは限られたごく一部です。成熟しなかった卵母細胞は成長が止まり、月経のたびに体外に排出され、最後まで残った卵母細胞も閉経時には消失します。

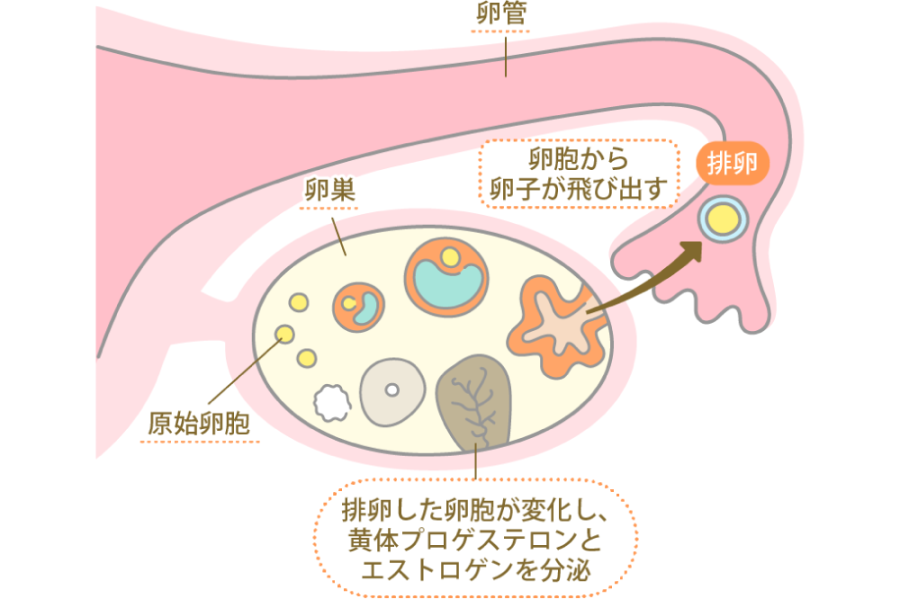

妊娠をするには、脳下垂体から分泌されるFSH(卵胞刺激ホルモン)の指令を受けて卵胞が成熟し、そのうちの1つの卵胞から卵子が放出される排卵のプロセスが不可欠です。排卵後の卵子は卵管采から卵管に取り込まれ、卵管膨大部で精子と出会うことによって受精が成立します。受精卵(胚)となって子宮内にたどり着き、子宮内膜に着床して妊娠が成立します。

妊娠が成立しない不妊の背景にはさまざまな理由がありますが、体内で卵胞がうまく育たないため、排卵に至らないことも原因のひとつです。

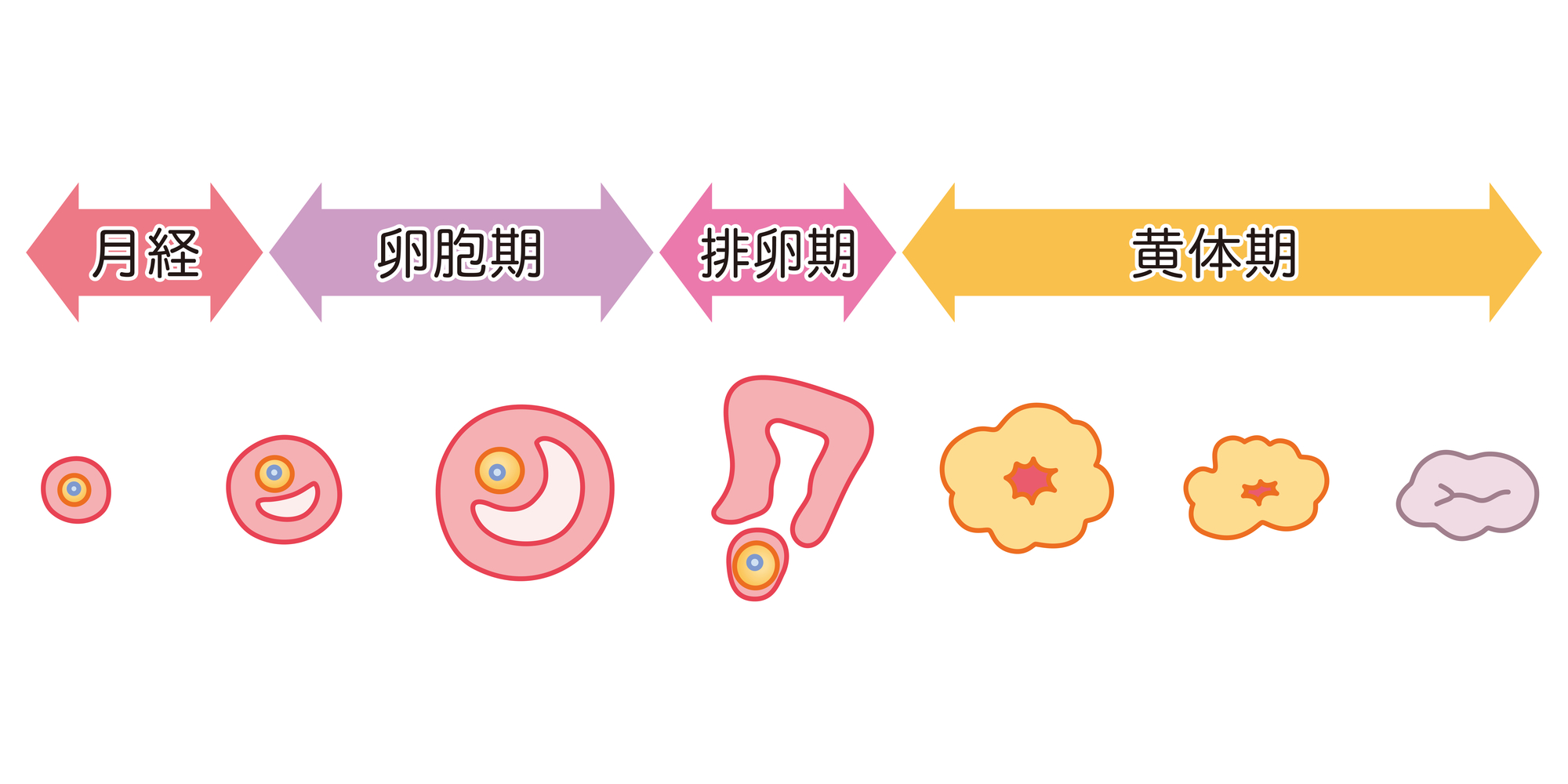

卵胞から卵子に育ち、排卵するメカニズム

卵胞が育たない主な理由と治療法

卵胞がうまく育たない理由は、大きく4つあります。ここでは主な4つの理由について解説し、症状に合わせた治療法を紹介します。

中枢性排卵障害

中枢性排卵障害とは、いわゆるホルモンバランスの乱れで排卵しない状態のことです。卵胞の育成から排卵、妊娠に至る過程では、女性ホルモンの分泌を促すはたらきがあるFSHの指令を受けて卵胞が育ち、卵巣から女性ホルモンのエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)が分泌されます。

しかし、過剰なダイエットによる大幅な体重減少、甲状腺機能低下、下垂体腫瘍などがあると、FSHがうまく働かず、卵胞が育たないことがあります。

不妊治療では、原因となる疾患がある場合は薬物での対応がほとんどです。ダイエットが影響している場合には、食生活や運動習慣を見直して適正体重に近づけ、妊娠に適した体づくりから始めることになります。

卵巣機能低下

卵巣機能の低下とは、卵巣の中にある原子卵胞の減少を指し、卵胞の成長や排卵に大きな影響を及ぼします。加齢のほか、ストレスや過度なダイエット、ほかの疾患の治療などが原因になることがあるでしょう。

原子卵胞の数は、卵巣の中にある卵子の数から妊娠できる能力を推測するAMH(抗ミュラー管ホルモン)検査である程度把握できるため、気になる場合は不妊治療専門クリニックの受診をご検討ください。

AMH値が低い場合は、体内に残っている卵胞が少ないと推定され、排卵できる回数が限られていると考えられます。不妊治療では、プロゲステロンを周期的に服用して排卵を止め、自然な月経を促すカウフマン療法を選択するのが一般的です。

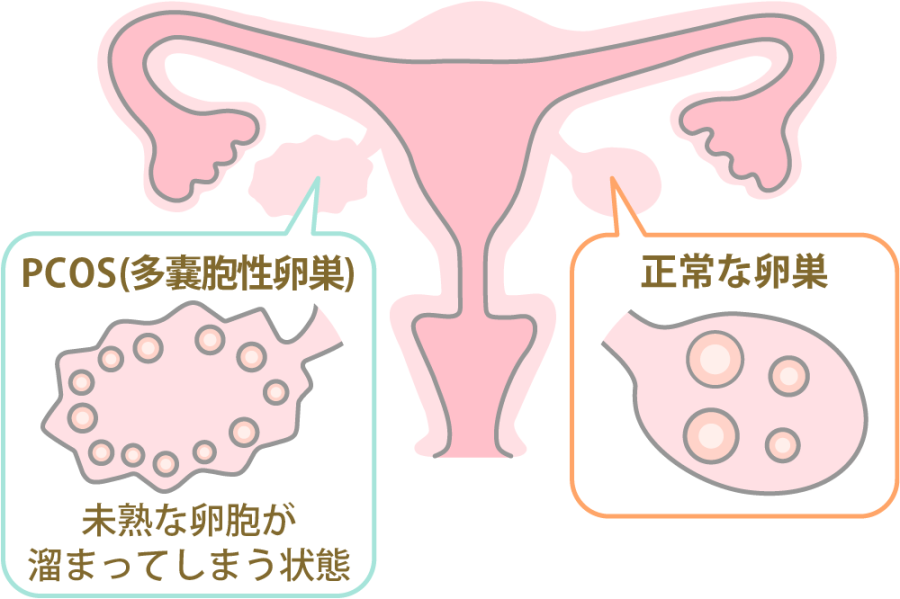

PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)

PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)とは、卵巣にたくさんの小さな嚢胞ができ、成熟していない卵胞が卵巣内にとどまって排卵を阻害する疾患です。性成熟期といわれる20代から40代半ばの女性に多くみられ、卵胞の発育や排卵を促すホルモン分泌の異常によるものと考えられます。

妊娠を希望する場合、排卵誘発剤の内服や注射で排卵を促すことが多いでしょう。排卵誘発剤のリスクが高い場合や重症の場合は、卵巣に小さな穴をあけて物理的に排卵させる手術を行うこともあります。

PCOSのイメージ

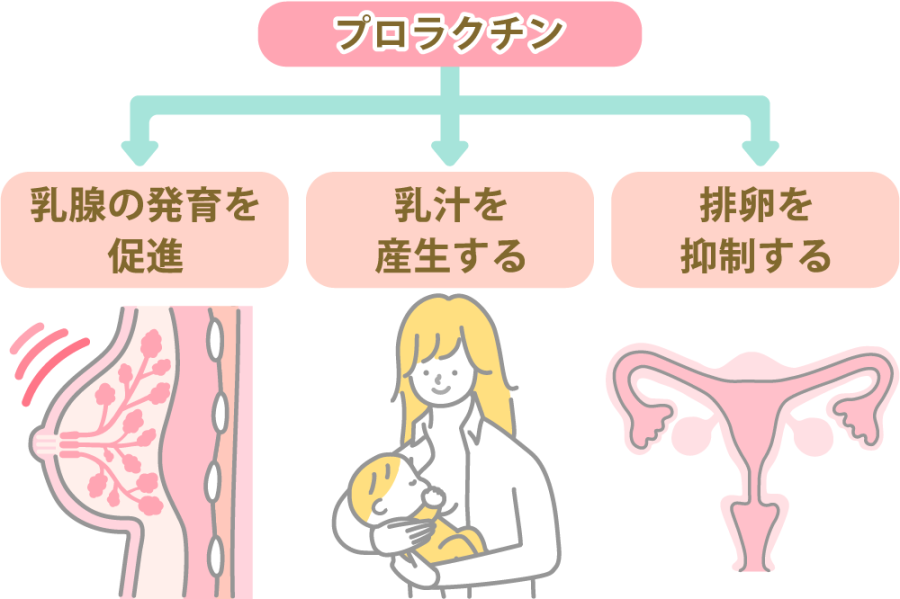

高プロラクチン血症

高プロラクチン血症とは、血液の中のPRL(プロラクチン)の値が高値になる疾患です。PRLは下垂体前葉から分泌されるホルモンで、通常は産後や授乳中に乳腺を発達させたり、母乳を生成したりする役割を担います。しかし、妊娠前にPRLが上昇すると卵胞の育成が阻害され、不妊につながるため要注意です。

高プロラクチン血症の原因としては、服用している薬の影響や甲状腺機能の低下などが考えられ、一般的には薬物治療が行われます。ただし、PRLの分泌を促す脳自体に腫瘍がある場合には、手術を行う必要があります。

プロラクチンの役割

機能的な問題がなくても、卵胞に問題が起きることはある

ここまで、主に体の機能的な問題によって卵胞が育たないケースを紹介しました。不妊治療中や妊活中に注意したいのは、体には問題がなくても、卵胞がうまく育たなかったり、卵胞内に卵子が存在しない「空砲」が生まれたりする場合があることです。

「空砲」とは、卵子が入っていない卵胞、および卵子が卵胞の壁にくっついた状態の卵胞のことです。体外受精(IVF/ふりかけ法)や顕微授精(ICSI/イクシー)など、生殖補助医療(ART)で採卵した際に確認されることが多いでしょう。空砲ができるメカニズムははっきりしていませんが、さまざまな検査の数値が正常な場合でも起こり、30代後半以降の高齢になると増えるともいわれています。

卵胞の状態を確認するには卵胞チェックが有用

不妊の原因として卵胞が育っていないと考えられる場合、不妊治療専門クリニックで実施している卵胞チェックが役立ちます。卵胞チェックを行うことによって、下記の3つを把握し、適切な治療に結びつけることができます。

卵胞が発育しているかどうか

卵胞チェックは、医師による経腟超音波検査で、卵胞の状態を目視で確認するものです。排卵前の診察時に実施することにより、体内の卵胞がどの程度発育しているか、排卵しそうな卵胞があるか、といったことを推測ではなく、超音波画像に基づいて確認します。

卵胞の発育が十分でない、あるいは育っていないことがわかったら、次回周期以降の対策を考えたり、原因を知るためにより詳しい検査をしたりすることになります。

育っている卵子の数やサイズ

卵胞チェックでは、卵胞の成長具合とともに、卵子の数やサイズ感も推測できます。

排卵時期が近付いたタイミングで卵胞の大きさが20mm前後になっていれば、卵胞内部で発育した卵子の排卵が近いと判断でき、排卵日を特定して採卵日を決定することが可能です。

子宮内膜や卵巣の状態

卵胞チェックを行うと、子宮内部や卵巣の様子が超音波画像に映し出され、子宮内膜の厚さや状態、卵巣の状態についても調べることができます。

子宮内部に卵巣嚢腫や子宮筋腫といった病変があるかどうか、子宮内膜が受精卵の着床に向けて万全の状態かどうかを確認し、もし異常があれば詳しい検査や治療に進むことになるでしょう。また、卵巣の状態のほか、卵胞の数を観察することで卵巣の機能評価も行います。

卵胞チェックについて、詳しくはこちらをご覧ください。

不妊治療の卵胞チェックとは?卵胞の基礎知識や検査から分かることを詳しく解説

良質の卵胞を育てるためには生活習慣の改善も効果的

卵胞の育成不良を防ぎ、妊娠しやすい卵胞を育てるためには、生活習慣の改善も効果的です。具体的には、下記の3点を心掛けると良いでしょう。

ホルモンバランスに良い食生活を送る

ホルモンバランスが乱れると卵胞の発育に影響します。まずは、食生活からホルモンバランスを整えましょう。

ホルモンに良い効果がある栄養素としては、筋肉や臓器、肌、髪、爪などのほかホルモンをつくる働きもあるたんぱく質、骨や歯を作りホルモンの働きにも作用するカルシウムなどがあります。

たんぱく質は肉類・魚介類をはじめ卵、大豆、乳製品、カルシウムは乳製品のほか木綿豆腐やひじきなどに多く含まれています。

適度な運動と良質な睡眠を心掛ける

女性ホルモンのバランスは、疲労が蓄積することによっても崩れる可能性があります。日中は疲れすぎない程度に体を動かし、良質の睡眠につなげましょう。また、ハードな運動ではなく、ウォーキングやストレッチといった軽い運動を毎日継続することも、ホルモンバランスの調整に役立ちます。

入浴の際は湯船に浸かってリラックスすると、睡眠の質を高められます。脳を覚醒させてしまうので、寝る前の2時間程度はパソコンやスマホを控えると、体内時計を整えられます。

ストレスを溜めない工夫をする

妊活中は「なかなか妊娠できない」「仕事とうまく両立できず、同僚や後輩に迷惑をかけている気がする」「周りから心ない言葉をかけられる」など、さまざまなストレスにさらされます。

しかし、ストレスは妊活の大敵。ストレスフルな状態が続くと、ホルモンバランスが崩れたり、自律神経が乱れたりして、妊活に良くない影響を及ぼす可能性があります。

没頭できる趣味をつくったり、友人やパートナーに話を聞いてもらったりして、上手にストレスを発散することを心掛けましょう。

卵胞が育たないお悩みをお持ちの方はにしたんARTクリニックへご相談ください

良質な卵子を排卵して受精につなげるには、卵胞の育成が欠かせません。卵胞の育成不良は不妊の原因のひとつになるため、クリニックで検査した結果、「卵胞が育っていない」と言われた場合は原因を究明して次の妊娠に備えましょう。

なお、卵胞が育っていないことは珍しくありません。深刻に受け止めすぎず、原因に応じて治療できるチャンスを生かしましょう。

にしたんARTクリニックでは、カウンセラーが無料でカウンセリングを実施しています。「卵胞の育ちが悪いといわれた」「なかなか妊娠しない」といった場合は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

にしたんARTクリニックでの

治療をお考えの方へ

患者さまに寄り添った治療を行い、より良い結果が得られるよう、まずは無料カウンセリングにてお話をお聞かせください。下記の「初回予約」ボタンからご予約いただけます。