不妊症

更新日:

【胚培養士監修】男性不妊の原因とは?気になる検査方法について詳しく解説

赤ちゃんがなかなかできない不妊症は、妊娠・出産を担う女性に原因があると思われがちですが、男性に起因するケースも少なくありません。妊活を始める際は、ご夫婦(カップル)それぞれ当事者意識を持ち、おふたりで一緒に取り組むことが重要です。

この記事では、妊活前に知っておきたい男性不妊の原因や、原因を突き止めるために行われる検査について詳しく解説します。

ページコンテンツ

男性不妊とは、男性側に原因がある不妊症のこと男性不妊の原因男性不妊の有無を調べる検査男性不妊を改善できる正しい生活習慣とはにしたんARTクリニックは、さまざまな不妊原因に対応しています男性不妊とは、男性側に原因がある不妊症のこと

不妊とは、妊娠を望む健康な男女が、避妊をせずに一定期間性交渉をしても妊娠に至らないことをいいます。不妊の原因は男性側にも女性側にもあり、検査の結果、原因が男性側にあると判明した場合、「男性不妊」に分類されます。なお、検査をしても原因不明であること、また、男女ともに原因があることも珍しくありません。

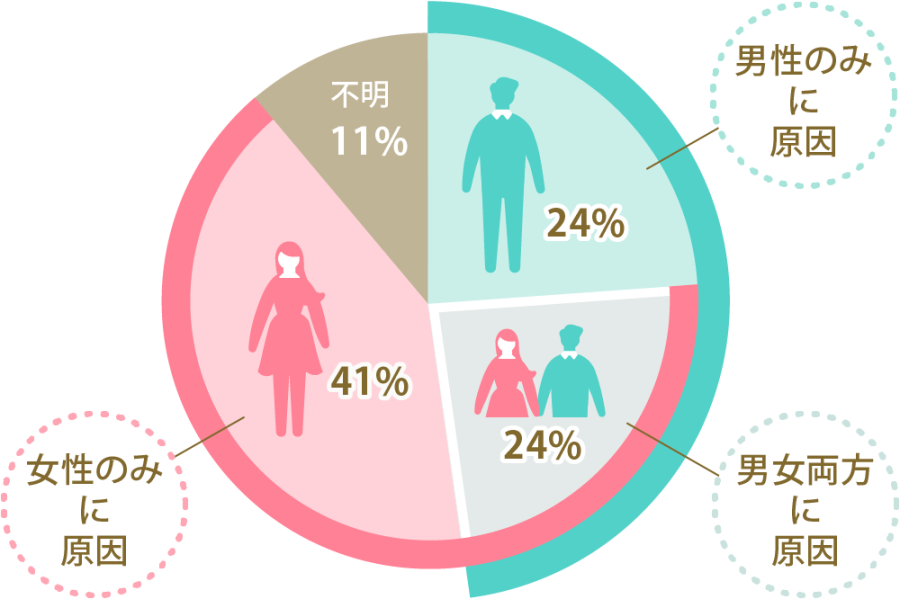

WHO(世界保健機関)が不妊に悩むカップルを対象として実施した検査では、「夫婦ともに問題あり」と「男性のみ問題あり」を合わせると全体の48%となりました。

不妊の原因の男女比

このことは、男性が「自分は健康だから大丈夫」「なんの自覚症状もないし、妊娠するのは女性だから」と検査を敬遠した場合、女性がどんなに努力しても妊娠に至らないケースが約半数に上ることを示しています。

男性不妊には、勃起不全のように明確に自覚できるものだけでなく、性機能は維持された状態で精巣機能が低下して起こるもの、また射精には至ってもその精液の中に状態の良い精子が含まれていないケースもあるため、まずは詳細に検査をして、異常の有無を確認することが大切です。

男性不妊の原因

男性不妊は、問題が起こる機能や場所によって大きく「造精機能障害」「性機能障害」「精路通過障害」の3つに分類され、それぞれに原因があります。

それぞれの詳しい治療方法は、こちらをご覧ください。

男性不妊の治療法とは?妊娠を目指すためのアプローチを詳しく解説

「造精機能障害」「性機能障害」「精路通過障害」について、下記で詳しくご紹介します。

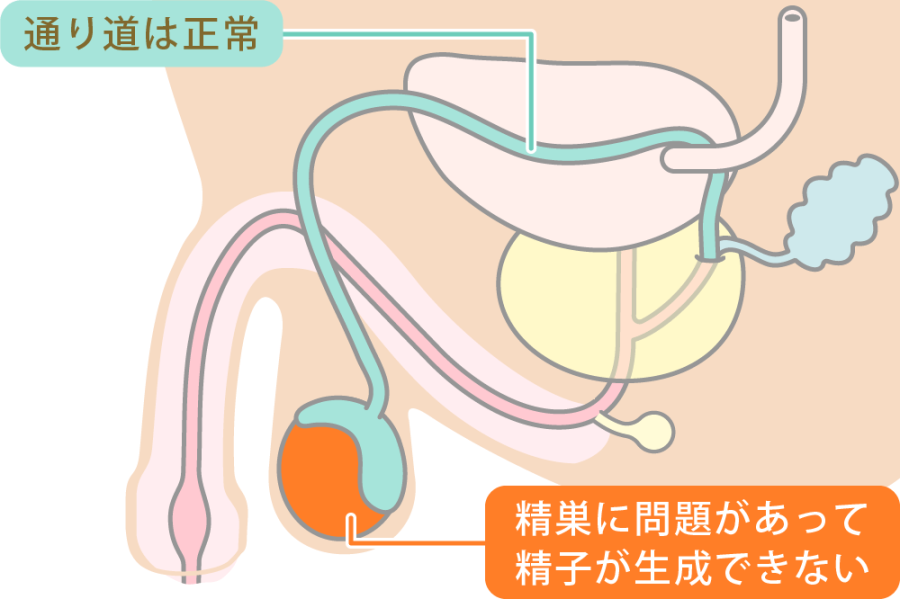

造精機能障害

男性不妊の大半を占める造精機能障害とは、精子を生成する機能に障害が起きている状態です。精子の通り道に問題はないので射精はできますが、精子の数や運動率、質が低下して不妊を招きます。

造精機能障害

造精機能障害の主な原因は次のとおりです。

造精機能障害の原因

- 精巣静脈瘤

- ホルモン異常

- 染色体異常、遺伝子異常

- 性感染症

- ほかの疾患などで服用している薬剤の副作用

精子の量や動きに問題があっても、上記に該当する原因がない場合、原因不明の造精機能障害に分類されます。原因不明の造精機能障害は、喫煙、過度のアルコール、肥満、ストレス、サウナなど高温の環境などの生活要因、環境要因が影響している可能性も考えられます。

性機能障害

性機能障害とは、性欲や勃起、射精といった性機能に問題が起きている状態です。具体的には、性交渉を行うために十分な勃起が起こらない、勃起できても維持できない、射精が困難であるといった症状があります。

性機能障害は、勃起障害(ED)と射精障害の2つに分けられます。勃起障害と射精障害は別の問題ですが、同時に発生することもあり、どちらも男性の性機能に影響を与える重要な問題です。適切な診断と治療が必要なため、症状がある場合は泌尿器科や専門医へを受診してください。

それぞれの違いは下記のとおりです。

勃起障害と射精障害の違いと原因

勃起障害

性交渉を持つために十分な勃起がなされない、あるいは持続できない状態です。EDは器質性、心因性、混合性、薬剤性の4つのタイプに分類されます。加齢、生活習慣病(糖尿病、高血圧など)、ストレス、薬剤の副作用などが原因となることがあります。

射精障害

腟内での射精が困難な腟内射精障害、射精した精液が膀胱へ流れ込む逆行性射精などがあります。これらに加えて、射精が早すぎる早漏や、射精感はあるが精液が出ない無精液症なども射精障害に含まれます。射精障害の主な原因は、神経系の問題、ホルモンバランスの乱れ、心理的要因などです。

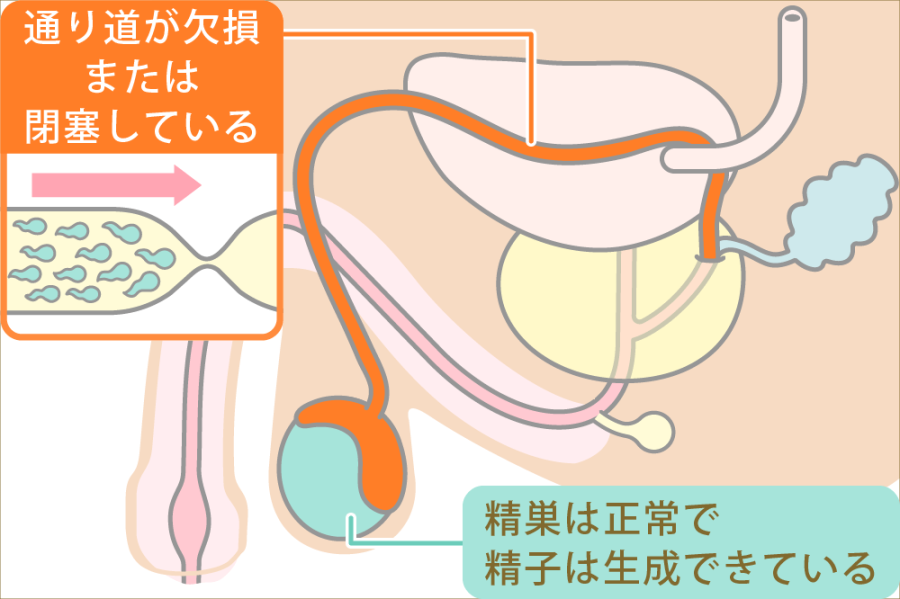

精路通過障害

精路通過障害とは、精巣で正常に精子が生成されているにもかかわらず、精子が通過する経路(精路)に問題が生じている状態を指します。具体的には、精巣上体、精管、射精管などの精路に閉塞や欠損が存在し、その結果、精液中に精子が含まれない、あるいは著しく減少している状態を引き起こします。

精路通過障害

精路通過障害の原因は、先天的なものと後天的なものに大きく分けられます。

精路通過障害の先天的原因

- 先天性両側精管欠損症(CBAVD)

- 精巣上体、精嚢腺、前立腺の欠損あるいは奇形

精路通過障害の後天的原因

- パイプカット(精管結紮術)後

- 乳児期・幼児期での両側鼠径ヘルニア手術後

- 精巣上体炎(クラミジアや淋菌などの性感染症による)

- 尿道炎

- 外傷

- 射精管閉塞症

- 前立腺嚢胞

精路通過障害は多くの場合、自覚症状がないため発見が遅れることがあります。しかし、適切な診断と治療により、多くの場合で妊娠の可能性を高めることができます。治療方法は原因によって異なるため、専門医による詳細な検査と診断が重要です。

男性不妊の有無を調べる検査

男性不妊が疑われる場合、まず精液検査が行われ、その結果に基づいて追加の泌尿器科検査が実施されます。

検査により、不妊の原因を特定し、適切な治療方針を立てることが可能です。検査の種類や順序は、患者の症状や初期検査の結果によって変わる場合があります。

なお、にしたんARTクリニックでは、不妊治療を開始する際の初期検査や、男性向けブライダルチェックで男性の不妊を調べる精液検査を行い、必要に応じて泌尿器科的な検査ができる医療機関をご紹介しています。

ここからは、それぞれの検査について見ていきましょう。

基本的な精液検査

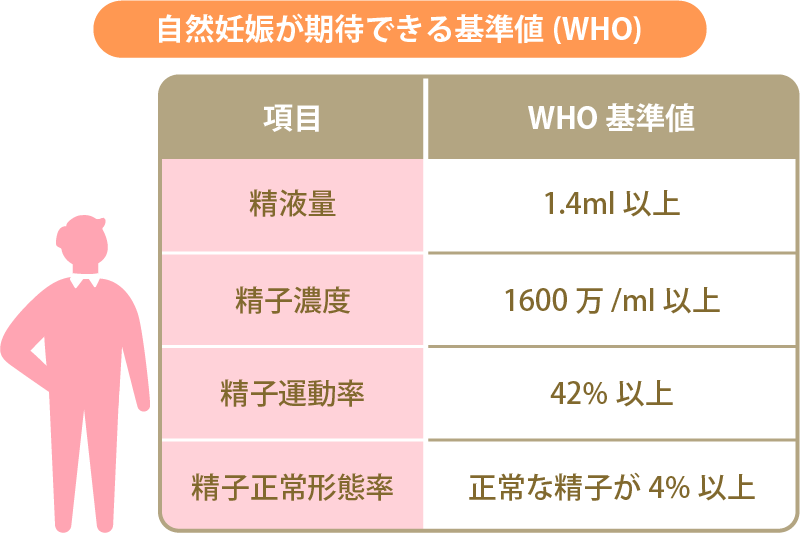

精液検査で調べる項目は、次のとおりです。

精液検査の内容

- 精液量

- 精子の濃度(精液1mlあたりに含まれる精子の数)

- 精子の運動率(動きの質や速度)

- 精子正常形態率(奇形の有無)

自然妊娠が期待できる基準値

精液検査についてはこちらのページをご覧ください。

精液検査とは?検査を受けるタイミングや流れなど気になるポイントを解説

精液検査の結果に応じて行われる泌尿器科検査

精液検査で何らかの問題が発見された場合、より詳しく泌尿科検査と呼ばれる検査を実施します。主に行われる、泌尿器科検査は次のとおりです。

血液検査

男性不妊の検査における血液検査の目的は大きく3つあります。

①造精機能を担うホルモンの状態や、抗精子抗体の有無を調べる

性腺刺激ホルモン(LH、FSH)や男性ホルモン(テストステロン)の数値を調べることによって、精巣内の状態や精子の生成状況、精液異常の原因を調査できます。

②染色体検査や遺伝子検査を行って精子形成障害の原因を調べる

乏精子症、あるいは無精子症の場合に、不妊治療の方法を検討する上でも有用といえます。

③精液を経由して感染し、男女両方の不妊の原因になる感染症の有無を調べる

B型肝炎、C型肝炎、梅毒、HIVについて調べ、陽性であれば不妊治療前に対処する必要があります。

問診、視診、触診

問診では、既往歴や、勃起や射精などの自覚症状をヒアリングします。また、視診や触診で、精巣の大きさや腫れの有無、硬さなどを確認します。

超音波検査

触診だけではわからない内部の状態を確かめるため、エコーで精巣の大きさや石灰化の有無、腫瘍の有無などを確認します。エコーは血液の流れを可視化できることから、不妊の原因として多い精巣静脈瘤の診断にも使われます。

また、必要に応じて精巣生検を実施することもあるでしょう。これらの検査により、不妊の原因を特定し、適切な治療方針を立てることが可能になります。検査の種類や順序は、患者の症状や初期検査の結果によって変わる場合があります。

男性不妊を改善できる正しい生活習慣とは

男性不妊には、生活習慣も大きく関わっています。不妊治療と並行して、生活習慣の改善に取り組めば、数値が改善できるかもしれません。具体的には、下記のような取り組みがおすすめです。

禁煙

喫煙は精子の質を低下させます。副流煙を吸うパートナーへの影響も考え、妊活を始めたら禁煙しましょう。タバコに含まれる成分は体内の細胞にダメージを与えます。非喫煙者と比べ、喫煙者の精子は質が低いことが明らかになっています。電子タバコも同じ影響があると考えられるため、同様に禁煙が必要です。

節酒・禁酒

過度なアルコール摂取は、生殖機能や精液量、精子の質に影響を及ぼします。飲酒は適量を心掛け、適度に休肝日を挟むようにしてください。

食生活のバランスを整える

食事を見直し、精液や精子の生成を助ける栄養素を積極的にとることも有用です。妊活中は、精液量を増やすことも意識して、食事内容を調整しましょう。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

精液量を増やすには?妊活のために質の良い精子を作る方法

適度な運動

適度な運動は、不妊の原因になる血流の悪化や、肥満の解消を助けます。睡眠の質を上げるためにも、毎日の生活に運動を取り入れましょう。

ストレスを溜めない

ストレスは、精子の質を低下させたり、勃起障害や射精障害の原因になったりします。妊活中は、自分にあったストレス解消法を見つけることが大切です。

高温環境や、下半身の圧迫を避ける

精巣は高温に弱く、長時間高温にさらされると機能が低下します。妊活を始めたら、サウナなど高温の環境はできるだけ避け、精巣の温度を体温より2〜4℃低く保つことを意識してください。

また、下半身の圧迫も精子の運動率に影響します。長時間の座位は避け、トランクスのように緩やかな下着を選びましょう。

質の良い睡眠をとる

質の良い睡眠は、男性ホルモンの分泌を促し、精子の質や量を改善する重要な要素です。睡眠不足や不規則な生活は、ホルモンバランスを崩し、精巣機能の低下につながる可能性があります。

特に深い眠り(ノンレム睡眠)の間にホルモンの分泌が活発になるため、暗めの照明や快適な室温、静かな環境を整え、毎日同じ時間帯に寝るなど規則正しい生活を心掛けてください。

育毛剤の使用を控える

育毛剤には男性ホルモンに影響を与える成分が含まれている場合があるため、精子の質や量に悪影響を及ぼす可能性は否定できません。不妊治療を考えている場合は、育毛剤の使用を見直すことも選択肢の一つとなります。

不妊治療中の場合は、AGA治療を一時的に中断するか、頭皮マッサージや栄養バランスの取れた食事、ストレス管理などの代替方法をご検討してみてはいかがでしょうか。

にしたんARTクリニックは、さまざまな不妊原因に対応しています

男性不妊は精液検査である程度診断できるため、肉体的にはそれほど大きな負担はありません。とはいえ、男性不妊であると診断されたときに、精神的なショックを受ける方もいるかもしれません。原因がわかれば薬物療法や手術療法で状態を改善でき、妊娠を目指すことも可能なので、前向きに治療に取り組んでいきましょう。

多様な不妊の原因に対応するにしたんARTクリニックでは、治療を望むすべてのご夫婦(カップル)に初期検査を実施しています。もし男性不妊と診断された場合は適切な医療機関をご紹介いたします。まずはカウンセラーにご相談ください。他院で男性不妊と診断され治療は済んだものの、今後の不妊治療に不安を抱いている方もお待ちしています。

この記事の監修者

にしたんARTクリニックでの

治療をお考えの方へ

患者さまに寄り添った治療を行い、より良い結果が得られるよう、まずは無料カウンセリングにてお話をお聞かせください。下記の「初回予約」ボタンからご予約いただけます。