体外受精

更新日:

【医師監修】凍結した胚はいつ戻す?体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)の凍結融解胚移植を解説

凍結融解胚移植とは、生殖補助医療(ART)における体外受精(IVF/ふりかけ法)・顕微授精(ICSI)によって得られた受精卵(胚)を凍結保存し、子宮内環境が整ったタイミングで融解し、胚移植を行う方法です。従来の新鮮胚移植よりも妊娠率が高くなることから、現在では積極的に実践されています。

この記事では、凍結融解胚移植の概要のほか、凍結した胚を戻すタイミングとそのメリット・デメリットなどについて解説します。

胚移植については「胚移植」のページで詳しく紹介しています。

ページコンテンツ

凍結融解胚移植は、採卵した周期とは別周期で胚移植をすること凍結融解胚移植と新鮮胚移植の違い凍結融解胚移植のメリット凍結融解胚移植のデメリット凍結融解胚移植の流れ凍結融解胚移植に関するよくある質問凍結した胚はいつまで保存できる?凍結融解胚移植は、採卵した周期とは別周期で胚移植をすること

胚移植とは、体外受精や顕微授精によって得られた受精卵(胚)を培養器で培養し、成熟させた胚を女性の子宮に戻すことを指します。凍結融解胚移植の場合は、成熟させた胚を一旦凍結し、タイミングをみて融解し、胚移植をすることを指します。

体外受精の流れについては「【図解でわかる】初めての体外受精(IVF)|対象の人や流れを詳しく解説」のページで詳しく紹介しています。

医師が採卵した卵子は胚培養士が授精操作を行います。受精させた胚(受精卵)は、培養器で培養します。細胞分裂を繰り返し成熟した胚から、より状態の良い胚を選び、液体窒素で凍結します。凍結した胚は液体窒素で満たされたタンクの中で保管されるため、理論上は半永久的に保存することができます。

採卵周期以降、胚移植に向けて女性の患者さまはホルモン注射や経口薬で子宮内膜を妊娠しやすい状態に整えます。子宮内膜の状態の良い周期に、凍結していた胚を融解し、胚移植します。

凍結胚移植の場合は、子宮内膜の状態を整えることができるため、妊娠率も高められるとされています。

胚を管理する胚培養士について「胚培養士とは?役割や仕事内容を解説」にて解説しています。

凍結融解胚移植と新鮮胚移植の違い

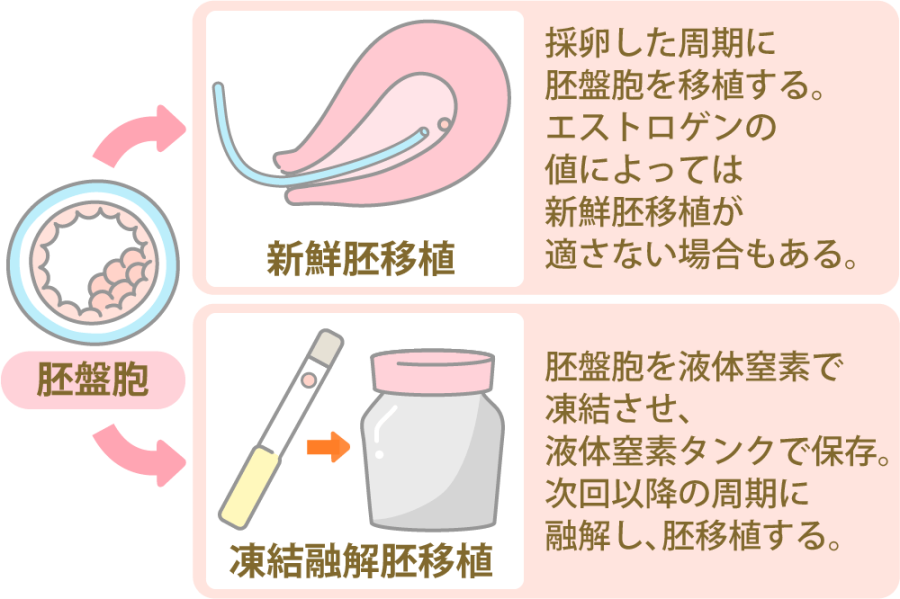

胚を子宮に移植する方法には、前述した凍結融解胚移植のほか、「新鮮胚移植」があります。

新鮮胚移植とは、採卵して受精後、培養した胚から状態の良いものを1~2個選択し、採卵と同じ周期内に子宮に移植することをいいます。胚を凍結せずに移植するため、新鮮胚移植と呼ばれます。

新鮮胚移植は、採卵から3~5日後に行われるのが一般的です。自然妊娠の「受精」と「胚の成長」を体外で行っているイメージです。採卵と同じ周期に胚移植をするため、不妊治療期間が短縮できること、費用面で凍結融解胚移植よりも負担が少ないことが新鮮胚移植のメリットといえます。

ただし、採卵前に子宮内膜が薄いことがわかっている場合や、多くの卵胞が発育していてOHSS(卵巣過剰刺激症候群)のリスクが高い場合は、凍結融解胚移植が望ましいでしょう。

新鮮胚移植よりも凍結融解胚移植のほうが、妊娠率は高い

新鮮胚移植の場合、前述したように採卵と同じ周期に胚移植を行うこととなります。しかし、採卵の際に使用する薬剤の影響で子宮内膜が薄くなっていたり、妊娠するための適切なホルモン値が同じ周期では整わなかったりする場合があります。

そこで、体外で培養した胚盤胞を一旦凍結し、次周期以降の妊娠する環境を整えた時期に移植できれば、妊娠率が上がると考えられているのです。近年は、生殖補助医療の中でも凍結融解胚移植の有効性が確認されており、実施件数は右肩上がりに増加しています。

公益社団法人日本産科婦人科学会の発表によると、体外受精・顕微授精の胚移植において「新鮮胚」と「凍結胚」を用いた場合、それぞれの妊娠成功率は下記のように異なります。

新鮮胚・凍結胚の妊娠成功率(2021年)

| 新鮮胚 | 凍結胚 | |

| 移植回数 | 32,959件 | 239,428件 |

| 移植あたりの妊娠数 | 6,990件 | 87,131件 |

| 移植あたりの妊娠率 | 21.2% | 36.9% |

新鮮肺移植、凍結融解胚移植、いずれの場合も、年齢が上がると妊娠率が低下するのは同じです。いずれを選択するとしても、少しでも早く治療を始めることがとても重要といえます。

凍結融解胚移植のメリット

状態の良い胚盤胞を使う凍結融解胚移植には、さまざまなメリットがあります。凍結融解胚移植の具体的なメリットは、下記のとおりです。

子宮内膜が整った状態で移植できる

新鮮胚移植でも凍結融解胚移植でも、子宮内膜が厚く、ふかふかとした状態であることが望ましいといえます。

新鮮胚移植の場合、採卵から間もない状態での移植になるため、採卵時の卵巣刺激のための投薬による影響で、子宮内膜が薄かったり、ホルモンの値が着床(妊娠)に適していなかったりする場合があります。

子宮内膜に十分な厚さがないと、せっかく移植しても着床(妊娠)に至らないリスクがあります。また、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)が起こり、重症化するリスクもあります。

凍結融解胚移植の場合、採卵の次の周期以降まで子宮内膜を整え、着床(妊娠)に適したふかふかの状態に備えることが可能です。

採卵回数を抑えられる

凍結融解胚移植では、1回の採卵で培養できた複数の胚を凍結することができます。凍結した胚は、複数回にわたって移植を行えるため、一度移植して妊娠に至らなくても、再度採卵する必要がありません。

もし、第一子を妊娠・出産することができたら、第二子の際にも余剰胚として保存していた凍結胚を使用して胚移植からスタートすることが可能です。採卵の回数が少ない分、身体的・精神的・経済的な負担が軽くなるほか、日程調整もしやすいでしょう。

OHSSの重症化を回避できる

新鮮胚移植は、排卵誘発剤の影響でOHSSが起きることがあり、OHSSのまま新鮮胚移植を行い、妊娠すると、重症化のリスクがあります。

その点、卵巣やホルモン値の状態が落ち着いてから行う凍結融解胚移植であれば、OHSSのリスクを低減しながら妊娠を目指すことが可能です。

凍結融解胚移植のデメリット

胚凍結の技術の向上もあってメリットが多く、選択されるケースが増えている凍結融解胚移植ですが、デメリットがないわけではありません。ここでは、凍結融解胚移植の3つのデメリットを紹介します。

胚が凍結・融解のダメージを受ける場合がある

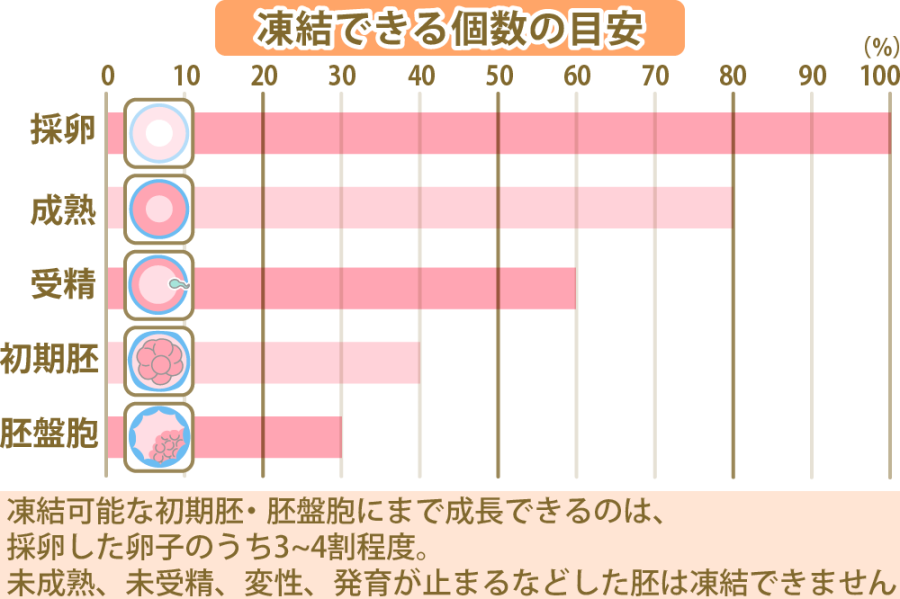

胚を凍結し、融解するプロセスでは、少なからず胚にダメージが加わります。そもそも採卵し、胚盤胞にまで成長する卵子は、採卵した卵子のうち3~4割程度といわれています。胚盤胞に成長した後も、凍結や融解をきっかけに胚が変性したりすれば、着床(妊娠)率は下がってしまいます。

胚が死滅した場合には、移植をキャンセルせざるおえなくなってしまう可能性もゼロではありません。

妊娠まで時間がかかる

凍結融解胚移植では、採卵周期に移植をすることはありません。次の周期以降に子宮内膜などの状態を見ながら移植のタイミングを見極めます。子宮の状態によっては、移植まで1~2ヵ月程待たなければならないこともあります。

「すぐに妊娠したい」「もしだめならできるだけ早く次の方法を試したい」という方にとっては、採卵から胚移植までに時間がかかり、待ち時間が生じることはデメリットといえるでしょう。

凍結胚の保存にコストがかかる

凍結融解胚移植に使用する胚は、液体窒素の中で保存するため、半永久的に保存が可能です。経年による劣化もありません。

ただし、保管するためには別途費用がかかります。例として、にしたんARTクリニックにおける保険診療での胚凍結に関する費用は、下記のとおりです。

にしたんARTクリニックの胚凍結に関する費用

| 保険診療 | 自費診療 | ||

| 胚凍結保存管理料 | 1個 | 15,000円 | 22,000円 ※1個あたりの費用 |

| 2個~5個 | 21,000円 | ||

| 6個~9個 | 30,600円 | ||

| 10個以上 | 39,000円 | ||

| 胚凍結保存維持管理料(更新料) ※1年間の保管料 | 10,500円 | 55,000円 | |

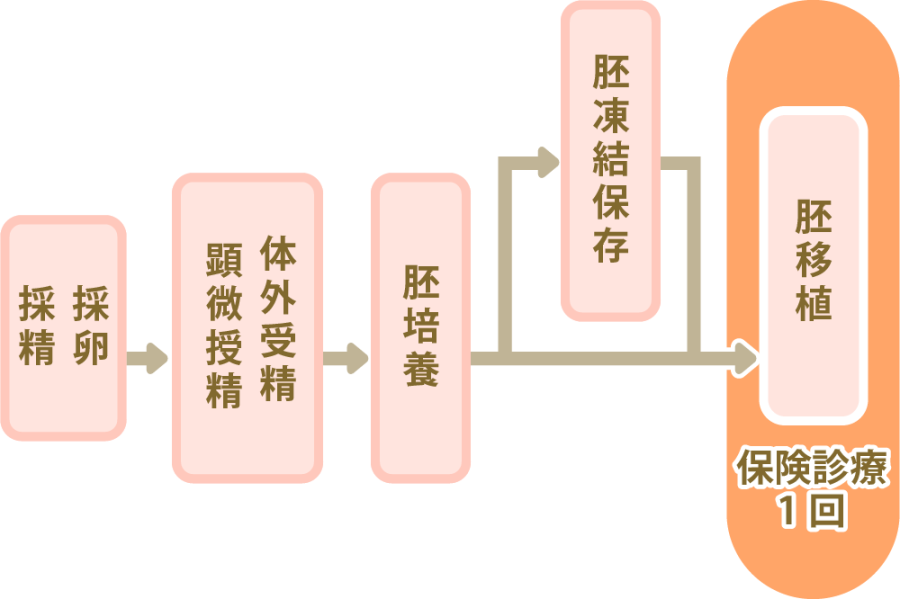

凍結融解胚移植の流れ

実際に、体外受精や顕微授精を実施し、凍結融解胚移植をする際のスケジュールはどのようなものでしょうか。下記で流れを見ていきましょう。

1. 採卵・受精し、胚を凍結保存する

採卵・採精をして体外受精または顕微授精を行い、得られた受精卵を液体窒素のタンクで凍結保存します。凍結融解胚移植は、採卵した周期中を避けて移植を行うため、採卵後の子宮を休め、着床(妊娠)しやすい状態に調整してから移植を行うことができます。

また、複数の受精卵ができた場合、凍結保存しておくことで、1度目の移植で妊娠に至らなくても、採卵をせずに胚移植から行えるのもメリットです。

採卵について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

採卵前に知っておきたいこと

2. 子宮内膜やホルモン状態を整える

着床するためには、ふかふかとした厚い子宮内膜が望ましいといわれています。そのため、投薬によってホルモンの状態を整え、子宮内膜を厚くして胚移植に備えます。

胚移植の方法は、排卵周期の状態によって「自然周期移植」と「ホルモン補充周期移植」に分かれます。

胚移植の方法

・自然周期移植

自然周期移植とは、排卵周期が規則的な方に行われる移植方法です。卵胞の計測を行って排卵日を特定し、移植のスケジュールを確定します。実際の排卵を利用するため、自然な周期に合わせられます。

・ホルモン補充周期移植

ホルモン補充周期移植とは、ホルモン剤でホルモン変化を作り、排卵日と移植の日程を調整して行う移植方法です。

例えば、受精後5日目の胚盤胞を凍結した場合、定めた排卵日から5日後が移植日になります。薬によって排卵日の日程を調整できるため、スケジュールが立てやすいといえるでしょう。

3. 胚を融解し、移植する

自然周期移植、ホルモン補充周期移植、いずれの場合も、医師が経腟超音波検査で子宮内膜の状態を確認し、胚移植ができると最終判断をし、移植を行います。

にしたんARTクリニックでの凍結胚の融解にかかる時間は、 3時間程です。患者さまがご来院される時間に合わせて事前に融解、回復培養を行います。

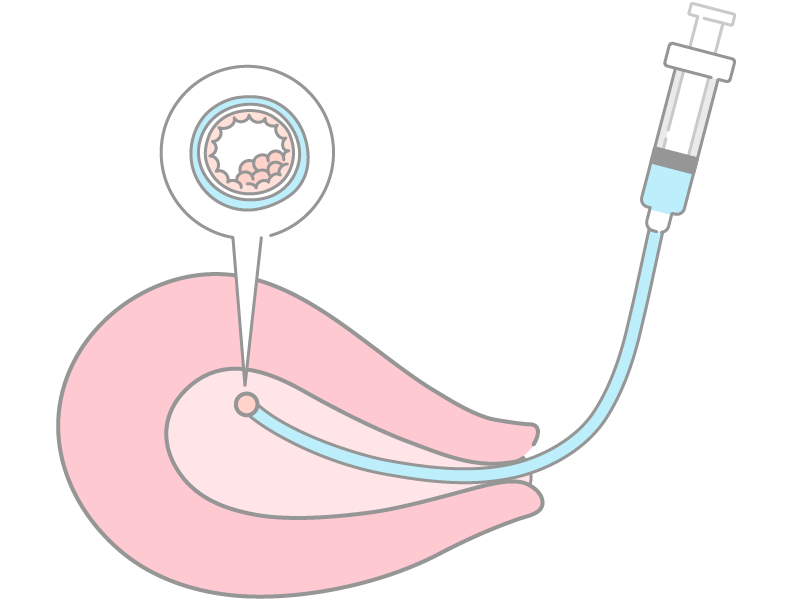

移植の際は、融解した胚を胚移植専用の細くてやわらかいカテーテルで吸い上げて、着床(妊娠)しやすい子宮底から1~2cmの位置に移植します。

移植といっても、胚を的確な位置にそっと置くような感覚で行われるため、痛みはありません。順調に進めば5~10分程度で終了し、少し休んだらすぐに帰宅することができます。

胚移植当日のスケジュールについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

凍結融解胚移植の治療スケジュール

凍結融解胚移植に関するよくある質問

Q1. 凍結した胚はどのタイミングで戻すのですか?

A. 治療を受ける方の子宮内膜の状態や月経周期には個人差があるため、お一人おひとりに合わせたスケジュールを立案します。

Q2. 生理周期が乱れている場合でも胚移植はできますか?

A. 生理周期が安定しない方や、子宮内膜が厚くならない方には、外部からホルモンを補うことでコンディションを整えるホルモン補充周期などの選択肢があります。詳しくは医師にご相談ください。

Q3. 凍結融解胚移植は痛みがありますか?

A. 胚移植は細いカテーテルを使用して行われるため、大きな痛みを伴うものではありませんが、人によっては、子宮の収縮や、子宮頸管のわずかな刺激で、痛みを感じる場合もあります。

凍結した胚はいつまで保存できる?

凍結した胚は、液体窒素の入ったタンク内で保管されます。液体窒素で凍結しているあいだは、理論上は半永久的に保存することが可能です。保存期間中、劣化することもないといわれています。

採卵・採精後の生殖補助医療(ART)で多くの受精卵ができた場合、次回以降、あるいは2人目の妊娠に備えてすべての受精卵を凍結保存し、数年後に凍結融解胚移植をすることも可能です。2回目以降も、前述した手順で胚移植を行います。

ただし、保管にはコストがかかり、1年を超えて保存する場合はそのたびに延長手続きと更新料が必要です。凍結胚が不要になったら、廃棄する手続きをとりましょう。

体外受精や顕微授精後の凍結融解胚移植はにしたんARTクリニックで行えます

凍結融解胚移植は、体外受精や顕微授精で得られた受精卵を凍結して保管し、次の生理周期以降、タイミングを待って胚移植を行うため、胚を凍結しない新鮮胚移植と比べると、どうしても治療にかかる期間は長くなってしまいます。通院時の利便性や医師との相性などもふまえてクリニックを選んでみてはいかがでしょうか。

にしたんARTクリニックでは、全国にあるすべての院で凍結融解胚移植を実施ししています。どのクリニックでも一人ひとりに丁寧に寄り添う治療を目指しています。まずは無料のカウンセリングでご相談ください。

にしたんARTクリニックでの

治療をお考えの方へ

患者さまに寄り添った治療を行い、より良い結果が得られるよう、まずは無料カウンセリングにてお話をお聞かせください。下記の「初回予約」ボタンからご予約いただけます。