一般不妊治療

更新日:

不妊治療をしても授からない確率は年々上昇するため早期の治療が必須

不妊治療を受けたことがある、または受けている夫婦の割合は、全体の約5分の1に上るといわれています。しかし、不妊治療は、妊娠を約束するものではありません。不妊治療で妊娠に至る確率や、成功までの期間は、年齢や原因などによって人それぞれです。特に年齢は、不妊治療をしても授からない確率を上げる大きな要因として知られています。

この記事では、年齢とともに不妊治療の成功率が下がる原因と、原因が分かった場合の不妊治療の進め方について解説します。

ページコンテンツ

年齢を重ねると不妊治療をしても妊娠しづらくなる年齢を重ねると妊娠しにくくなる理由とは?赤ちゃんを授かれない理由が女性側にある場合赤ちゃんを授かれない理由が男性側にある場合赤ちゃんを授かれない理由がわかったら、原因に応じた不妊治療を選択しよう赤ちゃんを授かるために、通院の便利なにしたんARTクリニックを検討してみませんか年齢を重ねると不妊治療をしても妊娠しづらくなる

不妊を疑って不妊治療を始めるとき、「不妊治療をすればいずれ妊娠できる」と考える人は多いでしょう。しかし、不妊治療専門クリニックで原因を見つけ、原因に応じた治療を行っても、必ず妊娠できるとは限りません。

不妊治療とその成功率は、年齢と大きな関わりがあります。女性が元々持っている妊孕力(妊娠する力)と男性が持っている妊娠させる力が年齢とともに低下していくことは自然の摂理であり、最新の医療の力をもってしても維持することはできません。

2つのグラフからもわかる通り、年齢を重ねると妊娠率は下がります。また、不妊治療を行った女性が30歳の場合でも、妊娠できる確率は50%に過ぎません。35歳になると45%、40歳では31%まで低下します。つまり40歳になってから不妊治療を始めても、約70%の方は妊娠できないということになります。

特に、妊娠率が下がるとともに流産率が上がる35歳は節目の年齢だといえるでしょう。にしたんARTクリニックでは、どの年代の方にも検査結果や状況に応じてなるべく早く治療を始めることを推奨しています。

年齢を重ねると妊娠しにくくなる理由とは?

ここからは、なぜ年齢を重ねると妊娠しにくくなるのか、その理由を詳しく見ていきましょう。考えられる理由は大きく3つあります。

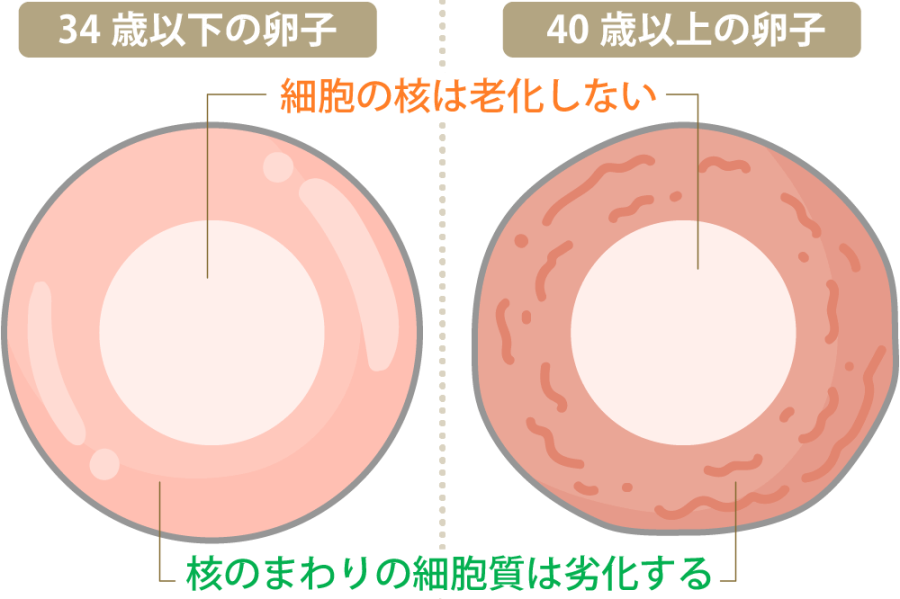

卵巣機能が低下し、卵子の質が落ちるから

卵巣の機能が低下する詳しいメカニズムは不明ですが、ストレスや無理なダイエットなどのほか、加齢によっても低下すると考えられています。35歳くらいから少しずつ機能が落ちて月経周期が不規則になり始め、やがて閉経に至るのが一般的です。

卵巣機能が低下すると、卵巣の中にある卵子の質や数も低下し、流産につながる染色体異常や受精後の受精卵(胚)の発育不良を引き起こすと考えられています。

若い卵子と年齢を重ねた卵子との違い

卵巣内に残された卵子の数が少ないから

卵巣内の卵子は、女性が胎児の間に、一生をかけて排卵されるすべての数が作られます。その後、卵子の数は生まれた時をピークとし、思春期以降、排卵を重ねて減少していきます。

卵巣内の卵子のイメージ

年齢を重ねると卵子の数が減っていくということは、不妊治療を行う方が多い30代後半~40代になると採卵できる卵子の数も少なくなるといえるでしょう。また、採卵できても質の良い卵子である可能性が低いということであり、妊娠率に大きく影響します。

質の良い卵子を確保するために排卵誘発剤を使って卵巣を刺激する不妊治療の卵巣刺激法も、年齢、および卵巣の機能や卵巣に残った卵子の数を推定できるAMH(抗ミュラー管ホルモン)検査の結果などによって決まります。

夫(パートナー)も年齢を重ねている場合、精子の力も落ちているから

不妊は女性側の問題だと思われがちですが、実際にはほぼ半々の割合で両方に原因があります。

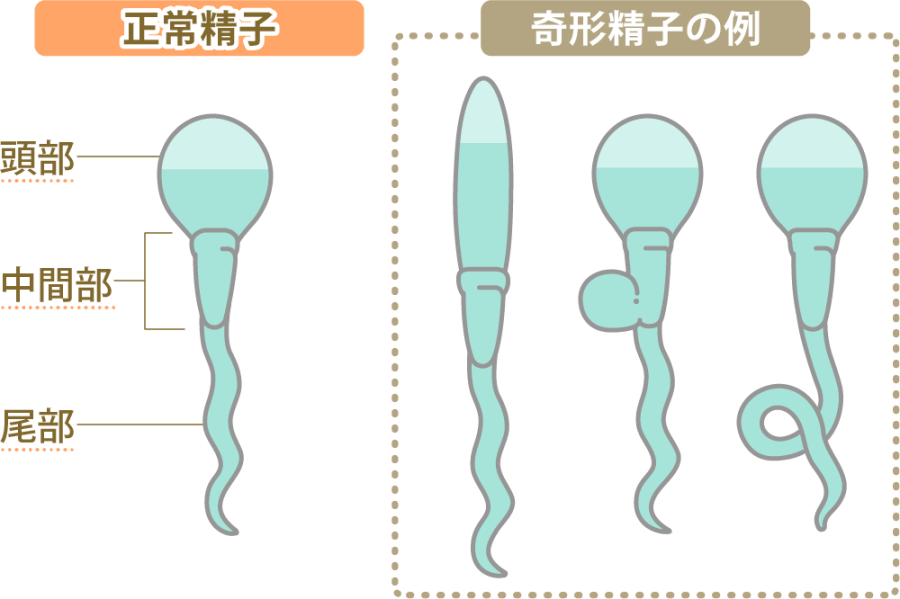

最近の調査では、男性が年齢を重ねると、精子も卵子と同じように数が減ったり、老化したりすることが判明しつつあり、夫(パートナー)が年齢を重ねている場合は精子の質の低下が不妊の原因であることも少なくありません。質が低下した精子は運動率、および精子の質と表現されるDNA損傷率が高く、卵子が待つ場所まで行きつかなかったり、行きついても受精する力がなかったりします。特に精子の形態に異常がある場合には、自然妊娠は困難です。

精子の形態異常の例

赤ちゃんを授かれない理由が女性側にある場合

ここまで、妊娠を希望しても赤ちゃんを授かれないことがある理由について、年齢が大きな原因であることを説明しました。年齢が妊娠率に影響を及ぼす機能は多岐にわたるため、不妊治療では男女それぞれの理由を突き止めて改善を図ります。

赤ちゃんをなかなか授かれない場合に考えられる、女性側の代表的な要因を見ていきましょう。

排卵因子

排卵因子とは、排卵が起こらなかったり、排卵周期に異常があったりして、不妊症につながっていることを指します。排卵の異常は、FSH(卵胞刺激ホルモン)の分泌低下、黄体機能不全、高プロラクチン血症、甲状腺疾患などが原因です。排卵因子は不妊症の女性側の原因のうち、30〜47%を占めています。

卵管因子

卵管因子とは、卵管に原因があって不妊症になっているケースをいいます。卵管は卵巣と子宮をつなぐ精子の通り道であり、ここに問題があると精子が卵子に到達できず、妊娠することができません。主に見られる状態は、卵管が詰まる卵管閉塞、卵管が狭くなる卵管狭窄です。卵管因子は不妊症の女性側の原因のうち、32〜42%を占めています。

子宮因子

子宮因子とは、子宮筋腫や子宮内膜ポリープといった子宮の疾患や形態の異常、過去の手術による炎症や癒着などが原因で、受精卵の着床を妨げているケースを指します。子宮に起こっている問題が原因で着床できない場合、子宮因子による不妊として治療の対象になります。

頸管因子

頸管因子とは、子宮の入り口と腟の入り口を結ぶ細長い通路である子宮頚管に起きたトラブルが原因で起こる不妊症を指します。

子宮頸管は、精子の通過を助ける粘液が分泌される場所でもあり、その分泌量が少なすぎると精子が経管を通って子宮に向かって移動しづらくなり、不妊になることが多いでしょう。

免疫因子

免疫因子とは、精子を敵とみなして攻撃する抗精子抗体が子宮内や子宮頸管で分泌され、不妊になるケースをいいます。本来免疫は、体内に侵入したウイルスや病原体などの異物を攻撃し、取り除く働きをしますが、精子を異物とみなす抗精子抗体ができると精子の動きを止めてしまうため、受精しづらくなります。

原因不明不妊

原因不明不妊とは、さまざまな不妊の検査をすべて受けても原因がわからないケースを指します。妊娠のプロセスは複雑で、不妊の原因を特定できないことも珍しくありません。タイミング法(タイミング指導)や人工授精(AIH)などの一般不妊治療で結果が出なければ、生殖補助医療(ART)にステップアップすることが一般的です。

赤ちゃんを授かれない理由が男性側にある場合

続いて、男性側に不妊の原因があるケースを見ていきましょう。

造精機能障害

男性に備わっている、精子を作る機能を造精機能といいます。この機能に何らかの問題があると、精子を作ることができず、妊娠につながりません。男性側が理由の不妊では、造精機能障害が最も多くを占めています。

造性機能障害には、精液中に精子がいない「無精子症」、精液中の精子が少ない「乏精子症」、精子の運動率が低い「精子無力症」があります。

性機能障害

性機能障害とは、意欲や機能の低下により、性的反応が得られないことをいいます。具体的には勃起が十分でない、勃起を維持できない、射精ができない、といった状態です。性行為に対するプレッシャーやストレスのほか、糖尿病が原因のこともあり、原因に応じて薬物治療や生活習慣の改善が必要です。

精路通過障害

精路通過障害とは、精子が射精されるまでの通り道に何らかの障害があり、射精まで到達できない状態のことです。精管が欠損している先天的な問題のほか、外傷や尿道炎、鼠径ヘルニアなどによる後天的な問題が原因のこともあります。

赤ちゃんを授かれない理由がわかったら、原因に応じた不妊治療を選択しよう

赤ちゃんを授かれない理由は多岐にわたり、検査をしても見つからない場合も少なくありません。しかし、検査で不妊の原因が判明した場合には、原因に応じた不妊治療を行うことによって妊娠する可能性が高くなります。

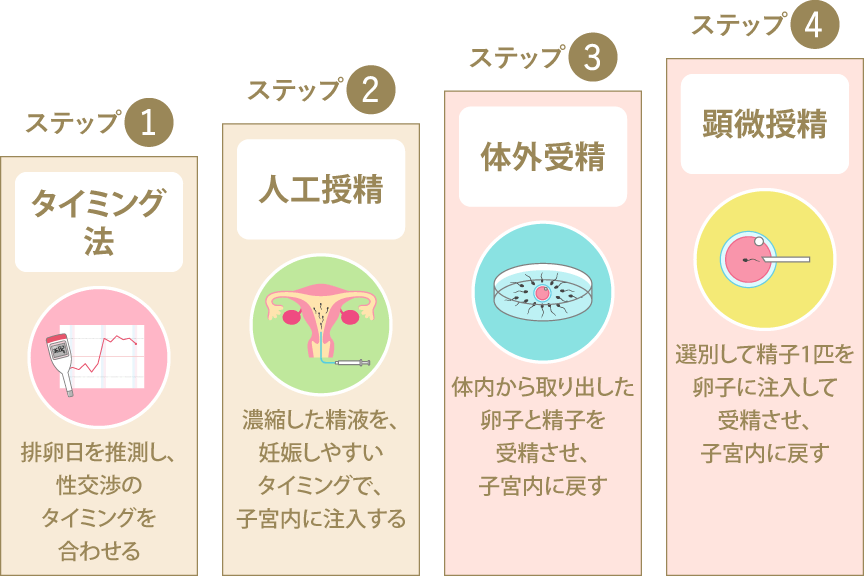

不妊治療は、大きく一般不妊治療と生殖補助医療に分けられ、排卵日を割り出して性交渉をするタイミング法からステップアップしていくことが多いでしょう。

女性の卵管因子や頸管因子、男性の造精機能障害や精路通過障害などがあると、自然妊娠に近いタイミング法では妊娠することができません。そのため、採取して濃縮した精液を子宮内に注入することで卵子と精子の受精までのプロセスをカットする人工授精から治療を始めることもあります。

不妊治療の4つのステップ

なお、タイミング法と人工授精で妊娠に至らない場合は、生殖補助医療である体外受精(IVF/ふりかけ法)、顕微授精(ICSI/イクシー)が選択肢になります。

赤ちゃんを授かるために、通院の便利なにしたんARTクリニックを検討してみませんか

不妊治療をしても赤ちゃんを授からない確率は年齢とともに上がり、30歳を超えると卵子の数と質が徐々に低下していきます。不妊治療の結果が出にくくなることを考慮して、2022年4月から始まった不妊治療の保険適用も43歳が上限となっています。43歳を超えて不妊治療をする場合、自費診療となります。

こうしたことから、不妊治療を始める時期は早いほど良いといえるでしょう。「不妊かもしれない」「早く赤ちゃんがほしい」と思ったら、できるだけ早く信頼できる不妊治療専門のクリニックに相談することをご検討ください。

なお、不妊治療を行う場合、月経周期に合わせたスケジュールに応じて、短いスパンで何度も通院する可能性があります。そのため、無理なく治療を続けられるよう、職場や自宅から近いクリニックを選ぶことが大切です。全国にあるにしたんARTクリニックはすべての院が主要駅に近く、通いやすく便利です。夜遅くまで診療しているため、時間を上手に活用して不妊治療を継続するなら、にしたんARTクリニックをぜひご利用ください。

にしたんARTクリニックでの

治療をお考えの方へ

患者さまに寄り添った治療を行い、より良い結果が得られるよう、まずは無料カウンセリングにてお話をお聞かせください。下記の「初回予約」ボタンからご予約いただけます。